ちょい投げ釣りは、手軽に楽しめるのに釣果も期待できる人気の釣りスタイル。道具もシンプルで扱いやすく、堤防や砂浜など身近な釣り場で気軽に挑戦できるため、初心者やファミリーフィッシングにも最適です。

この記事では、ちょい投げ釣りの基本から、初心者でも爆釣できる5つのコツまでを徹底解説!釣れるポイントやエサの選び方、仕掛けの工夫などを詳しく紹介しますので、これからちょい投げ釣りを始める方はもちろん、「もっと釣果を上げたい!」という方にも役立つ内容になっています。

ちょい投げ釣りとは?初心者におすすめの理由

ちょい投げ釣りは、軽めのオモリと「ちょい投げ仕掛け」を使い、10〜30m程度の距離に投げて魚を狙うシンプルな釣りです。特別な技術や道具が必要なく、初心者でもすぐに楽しめることから釣りデビューに最適。

ちょい投げ釣りが初心者向きな理由

- シンプルな仕掛けで手軽にスタートできる

- 遠投不要なので、コントロールしやすい

- 堤防・砂浜・河口など多彩な釣り場で楽しめる

- 比較的安価な道具で始められる

ちょい投げ釣りで狙える魚種とシーズン

- シロギス(5〜10月):初心者に最適なターゲット。小気味よいアタリが楽しい

- ハゼ(6〜10月):浅場の河口周辺で狙える

- カレイ(10〜4月):じっくり待つ釣りで、大物も狙える

- メゴチ(5〜10月):シロギス釣りの外道としてもよく釣れるが、天ぷらにすると美味

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部キスは比較的簡単に釣れて、何と言っても美味しいしのが嬉しいですよね

特にシロギスとハゼは初心者向けのターゲットとして人気があります。アタリが多く、釣りやすいので、ちょい投げ釣りの最初の獲物にピッタリです。

必要なタックルとおすすめの道具

ちょい投げ釣りはシンプルな道具で始められるのが特徴ですが、タックル選びが釣果に大きく影響します。ここでは、初心者でも扱いやすい道具を紹介します。

そんなに高価な道具は必要ないですが、何回も使いたいなら大手メーカー製の初心者用ロッドとリールを購入すると安心です。ロッドとリール合わせて1万円〜1.5万円ぐらいで購入できると思います。

ロッド(竿)の選び方

- 長さ:2m~3.6m(8~12フィート)

- 硬さ:M(ミディアム)~ML(ミディアムライト)

- おすすめ:ちょい投げ専用ロッドや入門用ルアーロッド(エギングやシーバスロッド)

- ダイワ「ルアーニスト」

- シマノ「ルアーマチック」

短めのロッド(8〜9フィート)なら扱いやすく、長め(9〜12フィート)なら飛距離が出ます。初心者は8.6フィート前後がベスト。

リールの選び方

- スピニングリール(2000~3000番)

- ナイロンライン付きモデルならすぐに使える

初心者には、ナイロンライン付きのリールがセットになったものがおすすめ。PEラインを使う場合は、3号程度のリーダーを結ぶと使いやすくなります。初心者向けとして、ダイワの「レブロス」やシマノの「サハラ」などのリールなどがリーズナブルでしっかりしているのでおすすめ。

ライン(道糸)の選び方

- ナイロンライン(2.5~3号・10~12lb前後) → 扱いやすく初心者向け

- PEライン(0.8〜1号+リーダー3号) → 飛距離を出したい場合に有効

ナイロンラインは安価で扱いやすいですが、伸びがあるためアタリが取りにくいというデメリットもあります。PEラインを使う場合は、リーダーを結ぶことで根ズレ対策になります。

仕掛けとオモリの選び方

- 天秤オモリ(5〜15号)+ちょい投げ用仕掛け

- 針サイズ6〜8号(2本針仕掛けがオススメ)

- 市販のセット仕掛けを使うと簡単

天秤オモリを使うことで、仕掛けが絡みにくく、適度にアクションを加えられるため、初心者でも釣りやすくなります。

袋から出すだけで使える「ちょい投げ仕掛け」セットが各社から発売されています。天秤とオモリ付きで約4~500円程度。根掛かりなどで、切れてしまう場合があるので、予備を何個か用意しておくと良いです。天秤無しだと200円程なので安いです

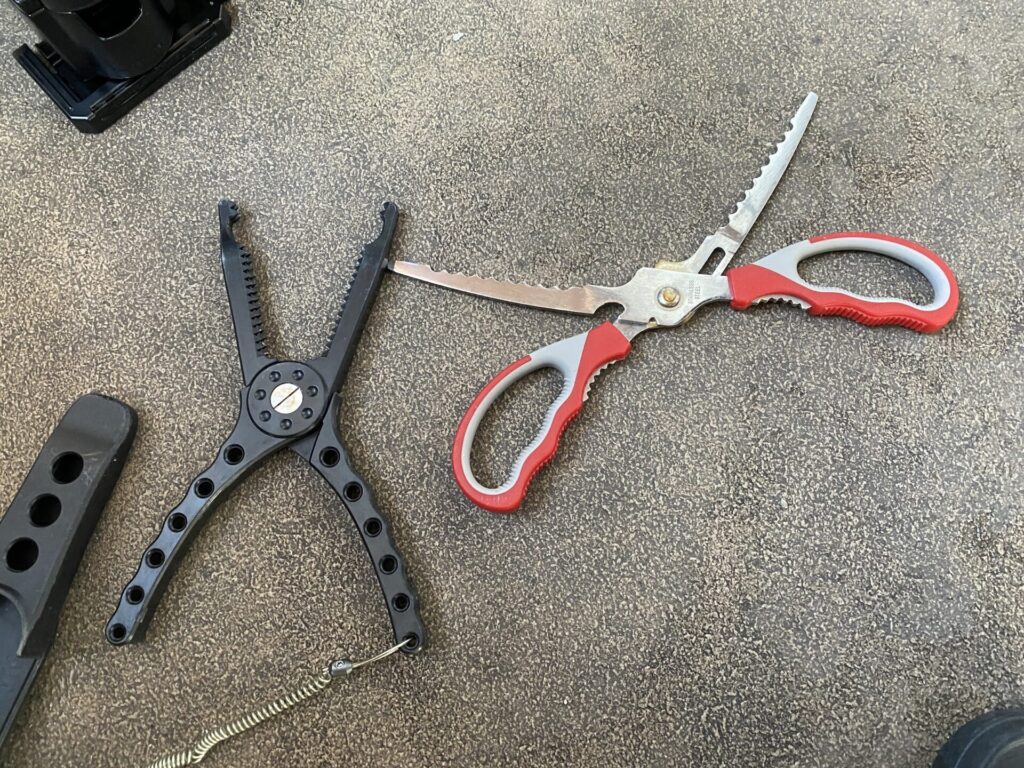

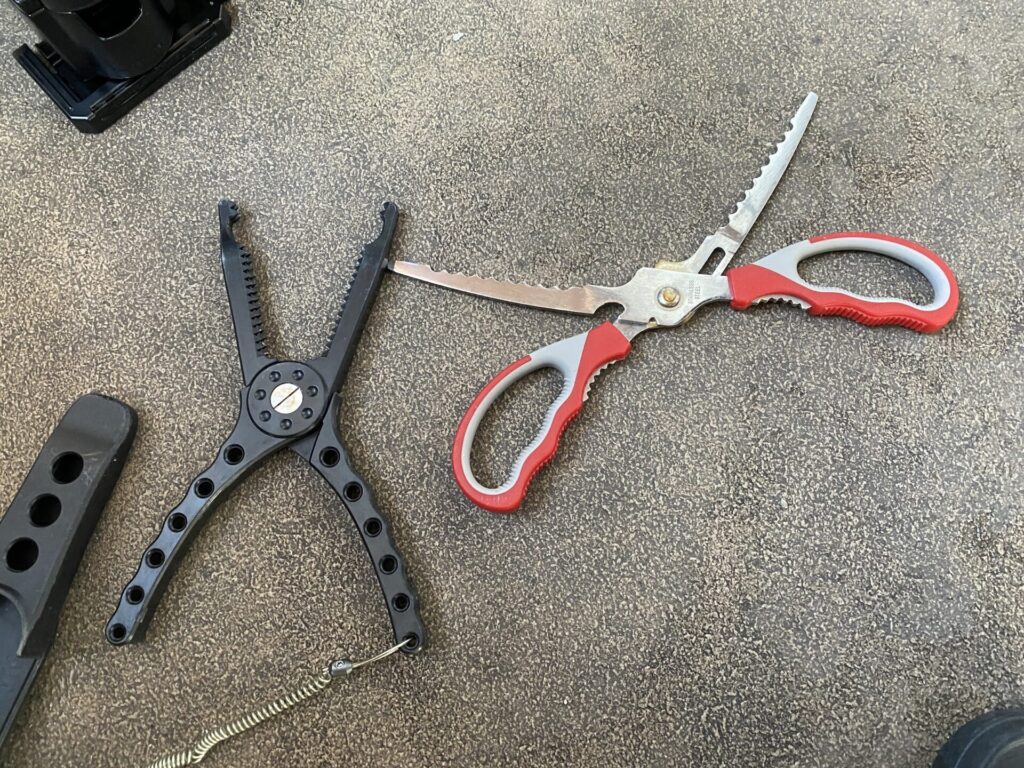

必須アイテム&あると便利な小物

- ハサミ:仕掛けを作る際など何かと使う

- プライヤー:魚を外すときに便利(キスなど口が小さい魚の場合は針外しがあると便利)

- フィッシュグリップ:魚を掴む際にあると便利(ハオコゼなど毒魚が釣れる場合もあるので必須)

- タオル・ウェットティッシュ:エサを扱う際や手を拭く。道具の片付け時にもあると良い。

- 水くみバケツ:釣った魚をキープしたり手を洗ったり。

- クーラーボックス:持ち帰る場合に必要。10L未満の小型のやつでOK。買うまでいかない場合は、保冷バッグなどでも可。

適切な道具を揃えることで、快適にちょい投げ釣りを楽しむことができます。

釣果を伸ばすためのエサ選びと付け方

釣果を左右するのがエサ選びと付け方です。ターゲットに合わせて適切なエサを用意しましょう。手で触るのが苦手な人は↑の虫エサを挟む道具やワームを使うという方法もあります。

ターゲット別エサの選び方

| 魚種 | おすすめのエサ |

|---|---|

| シロギス | 石ゴカイ(ジャリメ)、アオイソメ |

| ハゼ | アオイソメ、ゴカイ |

| カレイ | アオイソメ(太め)、マムシ |

| メゴチ(ガッチョ) | アオイソメ |

虫エサが苦手な人は、ガルプ!サンドワームやパワーイソメなどの人工エサを使うのもアリ。最近の人工エサは匂いも強く、釣果も期待できます。

エサの付け方(基本)

- 針にまっすぐ通す(頭側から通し、針先を少し出す)

- エサが長すぎる場合はカット(目安:3〜5cm)

- 針にしっかり固定し、仕掛けが絡まないようにする

エサの付け方を工夫することで、食い込みが良くなり、釣果がアップします。

釣れる場所と時期の選び方

ちょい投げ釣りで確実に釣果を上げるためには、釣れるポイント(場所)と時期をしっかり見極めることが重要です。ターゲットとなる魚の習性に合わせて、適切な場所とタイミングを選びましょう。

ちょい投げ釣りに適したポイント

ちょい投げ釣りが楽しめるのは、以下のような釣り場です。

- 砂浜(サーフ)

- シロギスやメゴチがよく釣れる。

- 波打ち際から10m~30mの範囲を狙うのが基本。

- 遠浅の海底ではズル引きが有効。

- 堤防・港湾部

- ハゼや根魚(アイナメ・ソイ・カサゴ)も狙える。

- 水深があり、遠投せずとも魚がいることが多い。

- 足元の岩場やテトラ帯に隠れる魚も狙える。

- 河口周辺

- ハゼやカレイがよく釣れるポイント。

- 満潮前後が狙い目で、潮が動くタイミングがチャンス。

- 底が泥質の場合、エサが沈みやすくハゼが食いつきやすい。

- 磯場の周辺(砂地が混じる場所)

- アイナメやソイなどの根魚に加え、シロギスも釣れる。

- 根がかりしやすいので、胴付き仕掛けを使うのがオススメ。

季節ごとのおすすめターゲットと狙い方

| 季節 | 狙える魚 | 特徴 |

|---|---|---|

| 春(3月~5月) | カレイ、シロギス | 産卵後のカレイが荒食いする時期。シロギスも徐々に接岸。 |

| 夏(6月~8月) | シロギス、ハゼ、メゴチ | シロギスが最盛期で数釣りが楽しめる。ハゼ釣りも活発に。 |

| 秋(9月~11月) | シロギス、カレイ、ハゼ | シロギスが深場へ移動し始めるが、まだ釣れる。根魚も活性が高まる。 |

| 冬(12月~2月) | カレイ、イシモチ | カレイ釣りのベストシーズン。水温が下がると魚の活性が低くなるが、大物が狙える。 |

潮の動きを意識しよう!

ちょい投げ釣りでは、潮の流れが釣果に大きく影響します。

- 満潮・干潮の前後2時間が釣れる確率が高い。

- 朝マズメ(夜明け前後)、夕マズメ(日没前後)は魚の活性が上がる時間帯。

爆釣を狙うための5つのコツ

ちょい投げ釣りで「釣果を伸ばすためのテクニック」を知っているかどうかで、釣れる量が大きく変わります。初心者でもすぐに実践できる5つのコツを紹介します。

コツ1:遠投よりもポイント重視!狙いを定めてキャスト

「遠くに投げた方が釣れる」と思われがちですが、ちょい投げ釣りではむしろポイント(魚がいる場所)を見極めることが重要です。

遠くに投げたくなりますが、案外足元近くに魚がいたりします。まずは自分から近い場所を探っていくと良いですね。アタリがあった場所には魚が群れている事が多いので重点的に狙うと釣果が上がりやすいですよ

- シロギスの場合:波打ち際から10m~30mの間に群れがいることが多い。

- ハゼの場合:河口周辺の浅場で砂泥底を狙うとヒット率が高い。

- カレイの場合:駆け上がり(海底の傾斜が変わる場所)に仕掛けを留めておく。

無闇に遠投するのではなく、地形の変化や潮の流れを意識して投げると釣果が上がります。

コツ2:仕掛けはシンプルがベスト!アタリを逃さない工夫

初心者がやりがちなのが、仕掛けを複雑にしてしまうこと。基本のシンプルなちょい投げ仕掛けを使うことで、アタリが取りやすくなります。

針数を増やす方が良さそうに思いますが、糸が絡んだり、餌付けに時間がかかったりして、手返しが悪くなるので、慣れるまでは少なめにしておくほうが良いと思います

- 基本の仕掛け(天秤+2本針仕掛け)を使う

- ハリスは短め(10cm〜15cm)にして、食い込みを良くする

- エサは小さめに付けて、魚が食べやすくする

仕掛けが絡まったり、エサが大きすぎると食いが悪くなるため、できるだけシンプルにしましょう。

コツ3:アクションを加えて魚の食い気を誘う

ちょい投げ釣りでは、仕掛けをただ放置するだけでなく、アクションを加えることで魚の反応を引き出せます。

- シロギス狙いの場合:仕掛けを少しずつ引きずる「ズル引き」で誘う。

- 根魚狙いの場合:時々仕掛けを軽く跳ね上げることでリアクションバイトを狙う。

- カレイ狙いの場合:動かさずじっくり待つのが基本だが、時々引きずると効果的。

魚の活性に応じて仕掛けを動かすと、釣果が伸びることが多いです。

コツ4:時合いを見極める!釣れる時間帯を逃さない

魚が最も活発にエサを食べる時間帯「時合い」を狙うことが、爆釣への近道です。

- 朝マズメ(夜明け前後):魚の活性が最も高く、エサへの反応が良い。

- 夕マズメ(日没前後):昼間よりも警戒心が薄れ、釣れやすくなる。

- 潮の動きがある時間帯(満潮・干潮の前後):潮が動くことで魚の活性が上がる。

コツ5:釣った魚の扱い方とリリースのマナー

釣った魚を美味しく持ち帰るためには、適切な処理が必要です。

- キープする魚はすぐに氷締めや血抜きをしてクーラーへ

- サイズが小さすぎる魚はリリース

- 釣り場の環境を守るため、ゴミは持ち帰る

釣りを楽しむためにも、マナーを守りながら釣行しましょう。

ちょい投げ釣りの注意点とマナー

ちょい投げ釣りは初心者でも手軽に楽しめる釣りですが、周囲の釣り人や自然環境に配慮しながら行うことが大切です。ここでは、安全に楽しく釣りをするための注意点と守るべきマナーについて解説します。

周囲の釣り人や環境への配慮

- キャスト(仕掛けを投げるとき)は周囲を確認する

- ちょい投げ釣りでは仕掛けが軽く、気軽に投げやすいですが、不意に他の釣り人や通行人に当たる危険もあります。

- キャストする前に、必ず周囲の安全を確認し、後方に人がいないことを確かめましょう。

- 釣り座(釣る場所)の確保は譲り合いの精神で

- 人気の釣り場では混雑することもあります。

- 仕掛けが絡まないよう、他の釣り人と適切な間隔を取り、場所取りを独占しないようにしましょう。

- 釣り場での騒音に注意

- 家族や友人と釣りを楽しむ場合でも、大声で話したり、音楽を大音量で流したりするのは控えましょう。

- 釣り場には静かに楽しみたい人も多いため、周囲に配慮した行動を心がけることが大切です。

釣り場のゴミ問題と持ち帰るべきもの

- エサのパッケージや仕掛けのゴミは必ず持ち帰る

- ちょい投げ釣りではエサのパッケージ、ハリスの切れ端、仕掛けの袋などが出ます。

- 風で飛ばされやすいため、すぐに袋などに入れて管理しましょう。

- 釣り糸や針の放置は絶対にNG

- 釣り糸や針がそのまま放置されていると、他の釣り人や野生動物にとって危険です。

- 針が付いた仕掛けはきちんと回収し、捨てる際にはケースやビニール袋に入れて安全に処理しましょう。

- 魚の捨て方にも注意

- 釣ったけれど持ち帰らない魚は、適切にリリースしましょう。

- 死んだ魚をそのまま放置するのはマナー違反。持ち帰れない場合は適切に処分し、釣り場を清潔に保つことが大切です。

釣り場を綺麗に保つことで、次に訪れる釣り人も気持ちよく釣りを楽しめます。自分たちだけでなく、みんなが快適に釣りを続けられるよう、ルールとマナーを守りましょう。

ちょい投げ釣りを楽しもう!

ちょい投げ釣りは、初心者でも手軽に始められ、さまざまな魚を狙える魅力的な釣りです。必要な道具もシンプルで、釣り場も堤防や砂浜など身近な場所で楽しめるため、ファミリーや友人と一緒に気軽に挑戦できます。

この記事で紹介した「初心者でも爆釣できる5つのコツ」をおさらい

- リスト遠投よりもポイント重視!狙いを定めてキャスト

→ 魚がいる場所をしっかり見極め、無理に遠投しないことが大切。 - 仕掛けはシンプルがベスト!アタリを逃さない工夫

→ 仕掛けをできるだけシンプルにして、魚が食いつきやすい環境を作る。 - アクションを加えて魚の食い気を誘う

→ ただ待つのではなく、適度に仕掛けを動かして魚を誘うテクニックを活用。 - 時合いを見極める!釣れる時間帯を逃さない

→ 朝マズメ・夕マズメを狙い、潮の動きを意識することで釣果をアップ。 - 釣った魚の扱い方とリリースのマナーを守る

→ 持ち帰る魚は適切に処理し、小さい魚や不要な魚は優しくリリースする。

また、釣りを楽しむためには、釣り場でのマナーを守ることも重要です。ゴミを持ち帰る、仕掛けを放置しない、周囲の釣り人と譲り合うなど、基本的なルールを守りながら釣りをすることで、気持ちよく楽しめます。

コメント