サビキ釣りは、初心者でも簡単に楽しめる釣りの一つです。特に堤防釣りでは、手軽にアジやイワシなどの魚を狙えるため、ファミリーフィッシングにも最適です。しかし、「なかなか釣れない」「仕掛けが絡まる」などの悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?

この記事では、サビキ釣りの基本から釣果を上げるためのコツまでを詳しく解説します。ぜひ参考にして、効率よく釣果を伸ばしましょう!

サビキ釣りとは?初心者でも楽しめる手軽な釣り

サビキ釣りは、エサに似せた小さな疑似バリ(=サビキバリ)を複数連ねた仕掛けを使い、コマセ(撒きエサ)で魚を寄せて釣る方法です。海中に撒かれたエサに群がった魚が、サビキ仕掛けの疑似バリをエサと勘違いして食いつくことで釣れる仕組みです。

特に初心者におすすめな理由は、次の3つです。

- 簡単に釣れる:撒きエサを使うため、魚が寄ってくる確率が高い

- ファミリー向け:子どもや初心者でも手軽に楽しめる

- 狙える魚が豊富:アジ、イワシ、サバ、サッパなど、さまざまな魚が釣れる

また、堤防や漁港などの足場が良い場所でできるため、安全性が高いのも魅力の一つです。

サビキ釣りに必要な道具と仕掛けの選び方

サビキ釣りを楽しむためには、適切な道具を揃えることが重要です。ここでは、基本的な道具や仕掛けの選び方を紹介します。

サビキ釣りに必要な道具

- 竿

- 短い竿(1.8m〜2.4m):取り回しやすく初心者向け

- 長い竿(3.0m以上):遠投ができるが扱いがやや難しい

- リール

- スピニングリール(2500〜3000番)が一般的

- ライン(道糸)はナイロンの2〜3号を100〜150mほど巻く

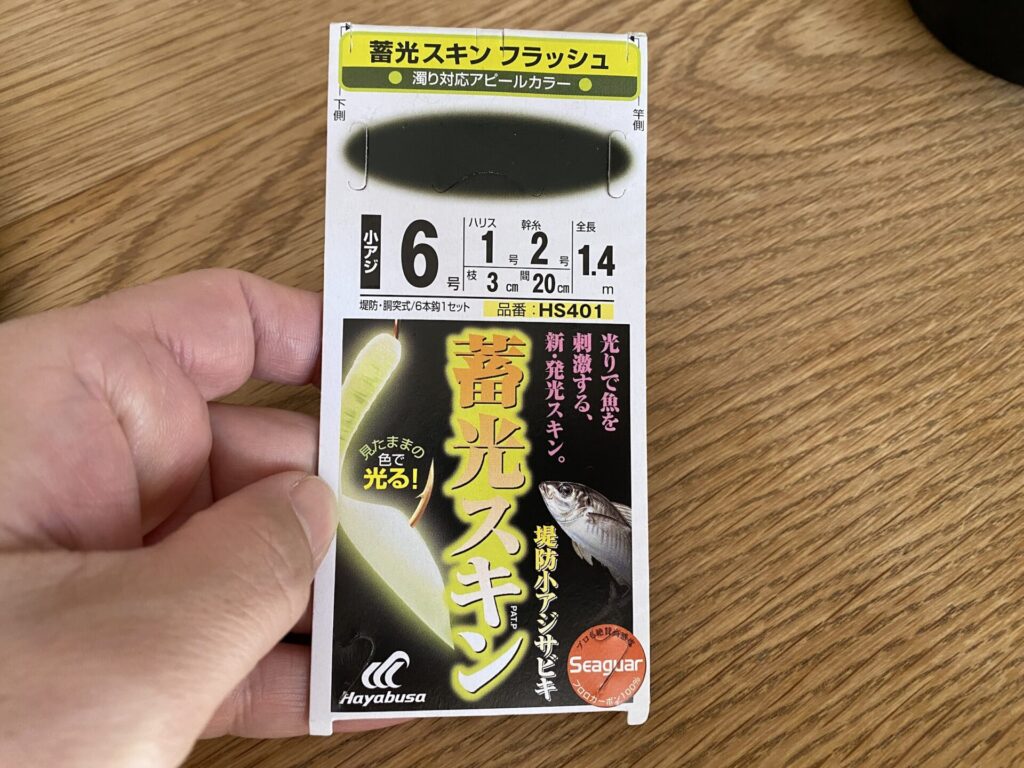

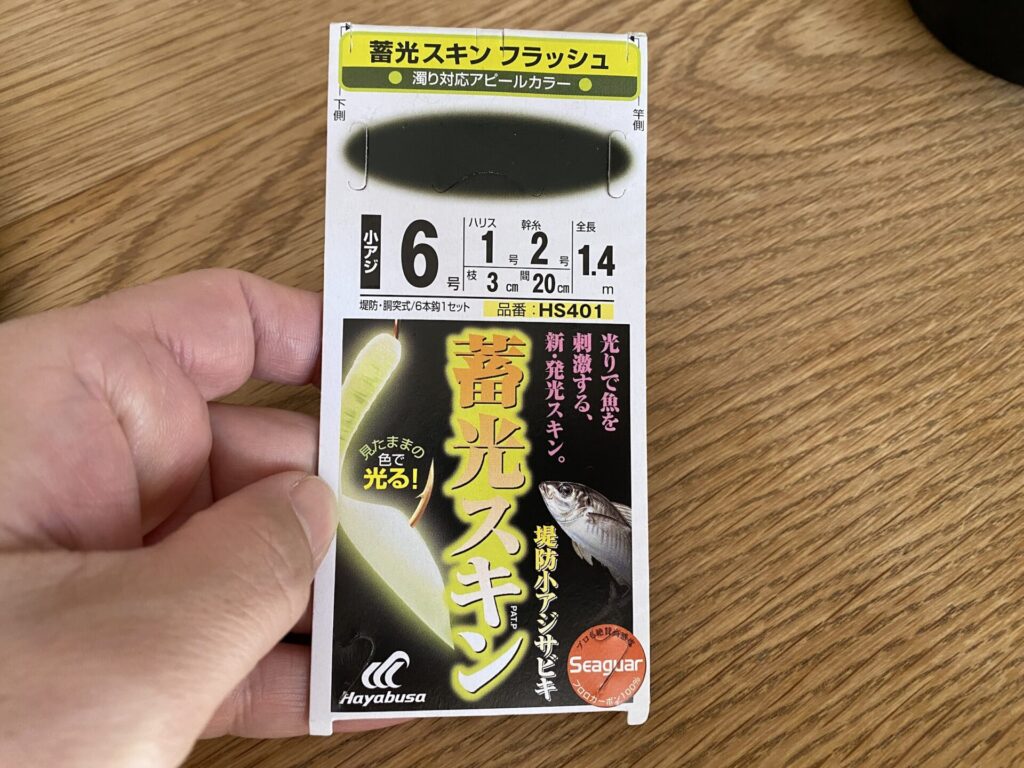

- 仕掛け(サビキ仕掛け)

- 針の号数:釣る魚に応じて選ぶ

- 3号〜5号:小アジ・イワシ

- 6号〜9号:中アジ・サバ

- サビキバリの種類

- ピンクスキン:オールラウンドに使える

- 白スキン:晴天時やクリアな水質向け

- ケイムラ(紫外線発光):曇天時や濁りがある場合に効果的

- 針の号数:釣る魚に応じて選ぶ

- エサカゴ(コマセカゴ)

- 上カゴ式:仕掛けの上部にカゴを付けるタイプ

- 下カゴ式(初心者向け):仕掛けの下にカゴをつけるタイプ(一般的な方)

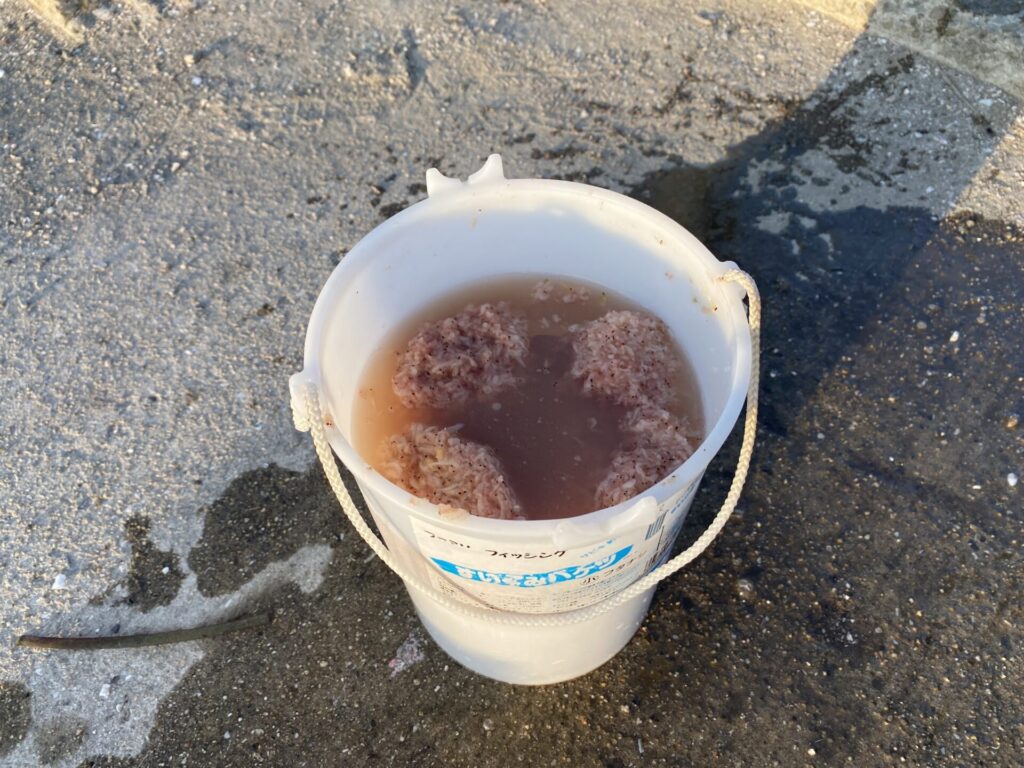

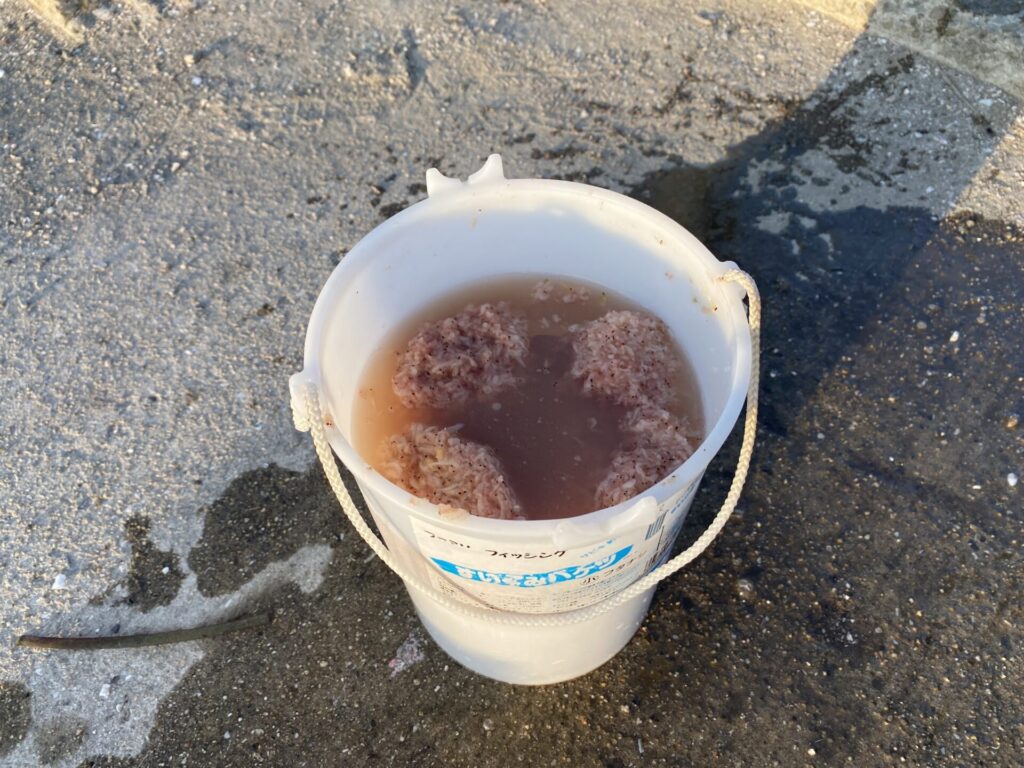

- 撒きエサ(コマセ)

- アミエビ(冷凍orチューブタイプ)

- 配合エサ(寄せ効果を高める)

- その他便利アイテム

- 水汲みバケツ(手や道具を洗う)

- フィッシュグリップ(魚を掴む)

- クーラーボックス(釣った魚の保管)

これらを揃えれば、すぐにでもサビキ釣りを始めることができます。

釣果アップ!サビキ釣りのエサの使い方とコツ

サビキ釣りで釣果を伸ばすためには、エサの使い方が非常に重要です。エサの種類や撒き方を工夫するだけで、釣れる数が大きく変わることもあります。

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部値段的にも効果的にも、冷凍アミエビが個人的には一番良いと思ってます。手が汚れたり臭くなったりするのが嫌なら、吸い込みバケツ+アミエビが使いやすくて良いですよ

アミエビの種類と使い方

サビキ釣りで使用するエサは「アミエビ」が基本です。以下のような種類があります。

- 冷凍アミエビ:一般的に使用されるエサ。解凍してから使う必要がある

- チューブアミエビ:解凍不要で手軽に使えるが、冷凍より集魚力がやや劣る

- 配合エサ入りアミエビ:集魚力が高く、遠くの魚まで引き寄せやすい(フィッシングマックスのアミエビなど)

撒きエサのコツ

サビキ釣りの肝の1つです。良く釣る上手い人はコマセを切らさずに、手返し良く撒いていると思いますよ!

- 最初は多めに撒く

釣りを始める際には、魚を寄せるために撒きエサを多めに撒きましょう。最初の5分間はカゴにエサを満タンに入れ、数回撒いて魚を寄せるのがポイントです。 - コマセを切らさない

釣れている最中にコマセがなくなると、魚の群れが散ってしまうことがあります。こまめにカゴへエサを補充し、常に魚を寄せ続けることが大切です。 - エサを撒くタイミングを調整する

- 魚の活性が高いとき:エサを控えめに撒き、長時間魚を寄せる

- 活性が低いとき:エサを多めに撒き、魚を集める工夫をする

これらのポイントを押さえることで、サビキ釣りの釣果を格段に上げることができます。

サビキ釣りの基本の釣り方

サビキ釣りはシンプルな釣りですが、基本の動作をしっかり覚えることで釣果が大きく変わります。ここでは、仕掛けの投入から魚を釣るまでの流れを解説します。

潮の流れ(撒き餌の流れ)をよく見て、撒き餌が溜まりやすいような場所に魚が集まっている事が多いです。

釣り場に到着したらまずやるべきこと

- 魚の群れを探す

- すでに釣れている人がいる場合、その近くで釣ると良い(邪魔はしないように声を掛けてから)

- 海面をよく観察し、小魚の群れが泳いでいないかチェックする

- 魚の群れが見えない場合は、撒きエサを軽く撒いて様子を見る

- 釣り座の確保

- 風向きや潮の流れを考慮して釣りやすい場所を選ぶ

- 隣の釣り人と十分な間隔を取る(仕掛けの絡まりを防ぐ)

- 仕掛けや道具を整理し、すぐに釣りが始められるよう準備する

仕掛けの投入と誘いのかけ方

エサカゴにアミエビを7〜8割程度入れる(ぎゅうぎゅうに詰めすぎるとアミエビが拡散しにくい)

- リールのベールを起こし仕掛けを海に落とす(ラインを軽く抑えながら)

- 仕掛けが底まで沈んで糸の出が止まったら、リールのベールを戻す(リールを巻ける状態に戻す)

- 竿を上下に1〜2回軽くしゃくる(コマセを撒く)

- そのまま少し待ち、魚のアタリを待つ

- 竿先がプルプルと震えたら、慌てずに軽く竿を立ててリールを巻きます

- ゆっくり巻き上げ、魚が暴れないように注意

- 仕掛けを地面に置くと仕掛けが切れたり絡まる事があるので、仕掛けを持ち上げた状態で魚を外すと良いです

釣れないときに試したいこと

- エサの撒き方を変える

- 最初は多めに撒き、魚が集まったら少しずつ撒くように調整し、自分の仕掛けの近くに魚を足止めしておくと、釣れ続きます。

- タナ(魚の泳ぐ層)を変える

- 釣れない場合は仕掛けを少し浮かせたり、深めに沈めたりしてみる。釣れている人がいたら、どの辺に魚がいますか?と聞いてみると良いですよ

- 仕掛けを変える

- 魚が小さい場合は針のサイズを小さくする

- 水が濁っているときは「ケイムラ(紫外線発光)」のサビキを試したり、カラーを白からピンクに変えたり。

- ずっと使っているとサビキも傷んできます。ハリスが縮れてきたり、バケが傷んできたら新しい仕掛けに取り替えましょう。

基本の流れを押さえつつ、魚の動きを観察しながら調整すると、より多くの魚が釣れるようになります。

サビキ釣りでたくさん釣るためのテクニック

サビキ釣りは魚が回遊してくると一気に釣れますが、うまくやらないと群れがすぐに散ってしまうこともあります。ここでは、たくさん釣るためのコツを紹介します。

最初はエサをたくさん撒く

釣り始めは魚がいないことが多いので、最初の5分〜10分間はエサを多めに撒き魚を集めます。魚が集まり始めたら、徐々にエサの量を減らしながら釣ると効率的です。

群れを逃さないための撒きエサの工夫

- 群れをキープするために定期的にエサを撒く

- 釣れている間もエサを切らさないようにする。

- 隣の釣り人と協力する

- 隣の人と同じタイミングで撒きエサをすると、群れが長くとどまる

釣れる水深の見極め方

魚は日によって泳ぐ層が変わります。基本的には以下のような傾向があります。

魚の種類によっても層が違ったりします。日や場所にもよりますが、一般的にはアジは下の方で、イワシは宙層から表層に多いです。

- 朝・夕マズメ(魚の活性が高い):表層〜中層が狙い目

- 日中(魚の活性が低い):底付近を重点的に狙う

アタリがない場合は、少しずつ仕掛けの深さを変えてみると良いでしょう。

追い食いで数を稼ぐ!

サビキ仕掛けには複数の針がついています。そのため、1匹掛かったらすぐに巻き上げるのではなく、そのまましばらく待つと、ほかの魚も次々と食いついてきます。

サビキに掛かった魚が暴れる事で、その魚が吐き出す餌や動きに釣られて一時的に他の魚の活性が上がる場合があり、少し待つ事で連掛けできる場合がありますよ。ただし、欲をかいて待ちすぎると逃げてしまう場合もあるので、何匹か付いたなと思ったら引き上げましょう。

- ポイント

- 最初の1匹が掛かったら5~10秒ほど待つ

- 2匹以上掛かったらゆっくり巻き上げる

これを意識するだけで、一度に複数匹釣る確率が高くなります。

サビキ釣りに適した時期・時間帯・ポイント選び

サビキ釣りは一年中楽しめますが、時期や時間帯によって釣果に大きな差が出ます。適切なシーズンや狙う時間帯、良く釣れるポイントを知っておくことで、効率よく釣果を上げることができます。

サビキ釣りのベストシーズンは?

サビキ釣りは春〜秋(5月〜10月)がベストシーズンとされています。特に夏〜秋(7月〜9月)は魚の活性が高く、群れが堤防近くまで回遊してくるため、最も釣りやすい時期です。

季節ごとの特徴を見てみましょう。

- 春(3月〜5月)

- 小アジやイワシが釣れ始めるが、まだ群れが小さい

- 水温が低いため、釣れる時間帯が限られる

- 小型の針(3号〜4号)が有効

- 夏(6月〜8月)

- 魚の活性が最も高く、一度に大量に釣れるチャンス

- 日中でも釣れるが、猛暑対策が必要

- 中型のアジやイワシ、サバも回遊してくる

- 秋(9月〜11月)

- 魚が成長し、釣れるサイズが大きくなる

- 台風などの影響で海の状態が変わりやすい

- 針のサイズを6号〜7号に上げると良い

- 冬(12月〜2月)

- 水温が下がり、魚の活性が低くなる

- 群れの回遊が減るため、釣果が安定しない

- 場所を選べばサヨリやメバルが狙えることも

冬場は釣れる魚が限られるため、特に釣果を求めるなら春〜秋がベストです。

サビキ釣りに適した時間帯

サビキ釣りで特に釣れやすい時間帯は、朝マズメと夕マズメです。

- 朝マズメ(夜明け〜朝8時頃)

- 魚の活性が高く、一番釣れる時間帯

- 夜の間に岸近くに寄った群れがまだ残っていることが多い

- 夕マズメ(午後4時〜日没まで)

- 夕方になると再び魚の活性が上がる

- 昼間の暑さが和らぎ、魚が岸近くに戻ってくる

日中でも釣れることはありますが、気温が高い夏場は魚が深場に移動することが多く、日中の釣果は落ちる傾向があります。そのため、朝や夕方の涼しい時間帯を狙うのがポイントです。

釣れやすいポイントの特徴

サビキ釣りで釣果を上げるためには、魚が集まりやすい場所を選ぶことが大切です。以下のようなポイントを狙うと良いでしょう。

よく釣れている場所には魚も集まっていますが、釣り人が集まっている場合も多いですよ

- 潮通しの良い堤防の先端

- 回遊魚が集まりやすい

- 波が立ちやすいため、エサが広がりやすい

- 漁港の入り口付近

- 防波堤やテトラポッドの近くは魚がつきやすい

- 水深が浅めの場所は小アジやイワシが多い

- 海釣り公園や桟橋

- 釣り専用の施設で、初心者でも釣りやすい

- 魚影が濃いことが多い

- 水深がある漁港内

- プランクトンが集まりやすく、アジやイワシが回遊してくる

堤防の内側よりも外側の方が釣れる確率が高いことが多いので、なるべく潮通しの良いポイントを選ぶのがコツです。

サビキ釣りのトラブル回避!注意点とマナー

サビキ釣りは初心者でも手軽に楽しめる釣りですが、トラブルやマナー違反が原因で釣り場が閉鎖されることもあります。安全に楽しく釣りをするために、注意点とマナーをしっかり押さえておきましょう。

仕掛けが絡まるトラブルを防ぐには?

サビキ釣りでは、仕掛けが長いため絡まりやすいのがデメリットです。以下のポイントに注意すれば、トラブルを防ぐことができます。

- 投入時に風を読む

- 強風が吹いていると、仕掛けが絡まりやすい

- なるべく風下に向かって仕掛けを投入する

- 仕掛けを地面に置かない

- 魚を釣り上げた後、仕掛けを地面に置くと絡まる原因に

- 魚を外すときは仕掛けを垂らしたままにする

- リールの巻きすぎに注意

- サルカン(仕掛けの上部)を竿先まで巻き込むと、竿が折れることがある

隣の釣り人と仕掛けが絡まないためのコツ

サビキ釣りは複数の針を使うため、隣の釣り人と仕掛けが絡まるトラブルが発生しやすいです。以下のことに注意しましょう。

他の人の仕掛けが、どの方向にあるのかをチェックして、自分の仕掛けを投入するとトラブルが少なくなります。また、自分だけ極端に軽いオモリを使っていたり、逆に重いオモリを使っていると潮の流れによる仕掛けの流れ方が隣の人と異なって絡む場合もあるので、注意しましょう。

- 隣との間隔を適度に空ける

- できるだけ2m以上(竿1本分ぐらい)の間隔を空ける

- 仕掛けを投げる方向をそろえる

- 仕掛けを投入する方向がバラバラだと、仕掛けが絡まる原因になる

- できるだけ同じ方向に投入する

- 潮の流れを考慮する

- 仕掛けが潮に流されすぎると、隣の人と絡まりやすい

- 仕掛けを回収するタイミングを見計らう

釣り場のマナーを守る

最近、釣り場のゴミ問題やマナー違反が原因で釣り禁止になる場所が増えています。釣り場を守るためにも、以下のことを徹底しましょう。

撒き餌のアミエビはほっとくと悪臭を放つので、釣りが終わったら海水で流すなど釣り場をキレイに保つ意識を持ちましょう。もちろん、最低限自分の出したゴミは必ず持ち帰るようにし、その辺に放置しないようにしましょう。近年マナー違反による釣り場閉鎖などもあるので、1人1人がマナーを守る事が重要です

- ゴミは必ず持ち帰る

- 使い終わったエサの袋や釣り糸は絶対に放置しない

- 釣り場を綺麗に保つことが釣り人の責任

- エサの処理をしっかりする

- 余ったエサを海に捨てるのはNG

- クーラーボックスに入れて持ち帰るか、適切に処分する

- 大声ではしゃがない

- 釣り場では静かに釣りを楽しむのがマナー

- 夜釣りの場合、特に騒音に注意する

釣った魚の持ち帰り方とおすすめの保存方法

サビキ釣りで釣れた魚を美味しく持ち帰るためには、適切な処理と保存方法が重要です。特にアジやイワシ、サバなどは傷みやすい魚なので、釣った直後の処理が味を左右します。ここでは、持ち帰りのコツやおすすめの保存方法を解説します。

釣った魚を美味しく持ち帰るための基本ポイント

小型の魚は釣れたら、どんどん海水氷に入れて締めておくと鮮度がキープできます。大きめの魚はエラに傷を付けて血抜きするとGOOD!

- 釣れたらすぐに海水氷で冷やす

- 釣った魚はすぐに冷やさないと鮮度が落ちやすい

- 氷水ではなく、海水+氷で冷やす(海水氷)のがベスト

- 氷だけだと魚の身が直接凍ってしまい、食感が悪くなる

- サバやイワシは締めてから保存

- サバやイワシは特に傷みやすいので、締めてから冷やすと美味しさが長持ち

- 釣ったらすぐに首を折る、またはエラを切って血抜きをする

- クーラーボックスはしっかり準備

- 保冷剤だけでなく、氷+海水を用意しておく

- 炎天下ではクーラーの蓋を開ける回数を減らし、内部の冷気を保つ

魚を傷めずに持ち帰るための手順

- 海水氷を作る

クーラーボックスに海水を入れ、氷をたっぷり入れる(氷:海水=3:7の割合)。冷却効果が高まり、魚が冷えすぎず傷みにくい - 釣れた魚を海水氷に入れる

直接氷の上に置かず、海水氷に浸けることで均一に冷やす - 魚のサイズごとに分ける

小アジやイワシはそのまま海水氷へ、サバなど大きめの魚は血抜きしてから保存 - 持ち帰る前に余分な水を捨てる

クーラー内の海水を捨て、氷だけにして持ち帰ると、水っぽくならず鮮度が保たれる

魚の種類別おすすめの処理方法

| 魚の種類 | 処理方法 | 持ち帰り方法 |

|---|---|---|

| アジ | そのまま海水氷へ | 鮮度が良ければ生食OK |

| イワシ | すぐに海水氷へ | 足が速いので早めに調理 |

| サバ | エラを切って血抜き後、海水氷へ | 内臓を出して持ち帰るとベスト |

| カワハギ | 釣ったら締める | 肝が美味しいので冷やして持ち帰る |

釣った魚の簡単な下処理

持ち帰った後の調理を楽にするために、釣り場でできる下処理を覚えておくと便利です。

- ウロコを取る:アジやイワシはウロコを軽く取るだけでOK

- 内臓を取り出す:サバなどは内臓を出しておくと臭みが減る

- 血抜きをする:血抜きをした魚は刺身や煮付けに最適

釣り場で下処理をする場合は、ゴミや内臓を放置せず、しっかり片付けることを忘れずに!

釣った魚の美味しい保存方法(自宅編)

釣った魚を長く美味しく保存する方法も紹介します。

期間は個人的な目安です。大きな魚(30cm以上)だと血抜きとしっかりとした下処理をしておけば5日〜1週間ぐらい鮮度を保ち生食もできます(魚によっては熟成して美味しくなります)。とはいえ、なまモノなので早めに食べたり、揚げたり、焼いたりすると安心です。

- 冷蔵保存(当日~3日間まで)

- キッチンペーパーで水気を拭き取り、ラップで包む

- チルド室に入れるとさらに鮮度が保てる

- イワシやサバなど足が速い魚は早めに食べてしまいましょう

- 冷凍保存(1週間~1ヶ月)

- 下処理後、1匹ずつラップに包み、ジップロックで密封

- できるだけ空気を抜いて保存すると鮮度が落ちにくい

- 干物にする(長期保存向け)

- 塩水に30分漬けてから、風通しの良い場所で半日干す

- 冷凍すれば1ヶ月以上保存可能

釣った魚を使ったおすすめレシピ

釣りたての魚は、できるだけ新鮮なうちに食べるのが一番。簡単で美味しい調理法を紹介します。

サビキで釣れる魚は小さいモノが多いですが、味は一級品!アジフライ、天ぷら、刺し身などなど、とても美味しく食べられます!

- アジのたたき

- 三枚におろし、細かく刻んでネギやショウガと混ぜる

- 醤油をかけてご飯にのせても絶品

- アジやイワシの南蛮漬け

- 小アジや小イワシを素揚げして、甘酢に漬けるだけ

- 翌日まで置くと味がしみ込んで美味しい

- サバの味噌煮

- サバをぶつ切りにし、味噌・砂糖・酒で煮込む

- 血抜きしたサバを使うと臭みがなく仕上がる

- カワハギの肝和え

- 肝を茹でてポン酢と和え、刺身に添える

- 鮮度が良いカワハギなら、肝の濃厚な旨味が最高

まとめ:釣った魚を美味しく楽しもう!

サビキ釣りで釣れる魚は、新鮮なうちに適切に処理すれば、驚くほど美味しくなります。釣りの楽しみは「釣る」だけでなく、「美味しく食べる」ところまで含まれます。ぜひ、適切な保存と調理法をマスターして、最高の釣りライフを楽しんでください!

コメント