サビキ釣りは、初心者でも手軽に楽しめる人気の釣り方です。アジ・イワシ・サバといった回遊魚をターゲットにし、堤防や漁港で手軽に爆釣が狙えます。しかし、「同じ場所で釣っているのに、自分だけ釣れない…」という経験をしたことはありませんか?実は、サビキ仕掛けの選び方やエサの使い方、ちょっとしたテクニックを知るだけで釣果が大きく変わるのです。本記事では、釣れるサビキ仕掛けの秘密と、爆釣するためのテクニックを徹底解説します!

サビキ釣りとは?初心者でも簡単に釣れる理由

サビキ仕掛けは、数本の針が連なった仕掛けにエサ(主にアミエビ)を入れるカゴを組み合わせたものです。水中に投入するとエサが広がり、その匂いや動きに魚が引き寄せられ針に食いつきます。仕掛けをしゃくることで餌がカゴから拡散され、さらに集魚効果が増し効率よく釣れるのがサビキ釣りの強みです

釣れる魚とシーズン

サビキ釣りでは、主に以下の魚がターゲットになります。

- アジ(春~秋)

- イワシ(春~秋)

- サバ(初夏~秋)

いずれの魚も群れで行動するため、一度群れに当たると入れ食い状態になることも珍しくありません。特に、春から秋にかけては水温が高くなり、魚の活性が上がるため、釣りやすい時期となります。

初心者でも釣りやすい理由

- 仕掛けがシンプルで扱いやすい

サビキ仕掛けは完成品が市販されており、初心者でも簡単にセットできます。難しいノット(結び方)を覚える必要がなく、リール付きの竿さえあればすぐに始められます。 - エサを撒くだけで魚が集まる

ルアーフィッシングのように魚を誘う技術が不要で、カゴからアミエビを撒くだけで魚が集まります。そのため、経験が少ない人でも高確率で釣果を得られます。 - 短時間でも釣れる

群れに当たれば短時間で数十匹釣ることができるため、気軽に楽しめます。特に初心者や子ども連れのファミリー層に人気の釣り方です。

サビキ仕掛けの選び方

サビキ釣りで重要なのが仕掛け選びです。同じ場所、同じ時間に釣りをしていても、仕掛けの違いで釣果が大きく変わることがあります。ここでは、市販仕掛けの選び方や、釣れる魚種ごとの最適なセッティングについて解説します。

市販の仕掛けと自作仕掛け

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部サビキ仕掛けは自作も可能ですが、細かい作業があるので初心者は素直に市販品を購入しましょう

サビキ仕掛けは、基本的に市販のものを使えば問題ありません。各メーカーから様々な種類が販売されており、針のサイズや形状、カラーが異なります。市販品のメリットは、すぐに使えてトラブルが少ないことです。

一方で、自作する場合は針の種類や間隔を自由に調整できるため、魚の活性や釣り場の状況に応じたカスタマイズが可能になります。上級者は自作仕掛けを使い、微調整しながら釣果を伸ばすこともあります。

針のサイズと種類の選び方

サビキ仕掛けの針は、「号数」によってサイズが異なります。狙う魚のサイズに適した針を選ぶことで、より効率的に釣ることができます。

| 魚種 | 針のサイズ(号数) |

|---|---|

| 小アジ・イワシ | 3~5号 |

| 中アジ・サバ | 6~8号 |

| 大型のサバ・青物 | 9号以上 |

また、針にはスキンやバケ、サバ皮などの加工が施されており、それぞれ異なるアピール力を持っています。

- スキン:ナイロンやフィルム素材でエサのような質感を再現(ピンクスキン、白スキン、ケイムラスキンなど)

- サバ皮:天然の魚皮を使用し、ナチュラルな動きと光の反射で魚を誘う(オーロラサバ皮、ケイムラサバ皮)

ハリスの長さと太さの選び方

ハリス(針と幹糸をつなぐ部分の糸)の長さや太さによっても釣果は変わります。

ハリスは基本的に細い方が喰いは良いですが、切れやすくもあります。針のサイズが大きくなるとハリスは太くなるので、釣れている魚のサイズに合わせると良いです。また、喰いが悪い場合など針を小さくしたり、細いサビキ仕掛けに変えてみるのも良いですよ

| ハリスの長さ | 特徴 |

|---|---|

| 短め(3~8cm) | 仕掛けの動きがコンパクトになり、手返しが速い。活性が高い魚に有効。 |

| 長め(15~20cm) | 自然な漂いが生まれ、警戒心の強い魚に効果的。 |

サビキのカラー選び

サビキ釣りでは、「スキンのカラー」が釣果を左右する重要な要素のひとつです。水の透明度、天候、ターゲットの魚種に応じて適切なカラーを選ぶことで、より多くの魚を引き寄せることができます。

スキンのカラー別の特徴と適した状況

| スキンのカラー | 特徴 | 適した状況 |

|---|---|---|

| 白 | シラスや小魚に似たナチュラルな色合い | クリアな水質、警戒心の強い魚が多いとき |

| ピンク | アミエビやオキアミを模した色で高アピール | 少し濁りのある水中、朝マヅメ・夕マヅメ |

| オーロラ | 魚のウロコに似た光の反射がある | 澄んだ水中、晴天時の昼間 |

| ラメ入り | 強い光の反射で魚の注意を引く | 深場や濁りのある水域、潮が速いとき |

| ケイム | 紫外線発光で魚にアピール | 曇りの日、濁り潮、夜釣り |

| 夜光スキン(蓄光) | 暗闇で光るため、夜釣りや深場で有効 | 夜釣り、深場、濁り潮 |

撒き餌で釣果が変わる

サビキ釣りでは、撒き餌の選び方が釣果に直結します。サビキ仕掛けは基本的に「擬似エサ」ですが、それだけでは魚の食いつきが悪いこともあります。アミエビをはじめとするエサの使い方を工夫することで、より多くの魚を釣ることが可能になります。

アミエビの使い方とコツ

サビキ釣りの定番エサといえば「アミエビ」です。冷凍アミエビとチューブタイプのアミエビがあり、それぞれにメリットがあります。

- 冷凍アミエビ:コスパが良く、釣果が安定しやすい。解凍が必要。

- チューブアミエビ:手軽に使えて汚れにくいが、量が少なくコスパはやや悪い。

アミエビの効果的な使い方

- 適量を撒く:一気に大量に撒かず、少しずつカゴからこぼれるように調整する。

- カゴを揺らす:海中でカゴを軽くしゃくることで、エサの拡散を促す。

- アミエビに添加剤をプラス:魚の食いを高める集魚剤を混ぜると効果UP!

集魚効果を高めるエサの工夫

市販のアミエビをそのまま使うだけでなく、魚がより寄ってくる工夫をすることで爆釣につながります。

- 集魚剤をプラス:ニオイを強化し、魚を引き寄せる

- 米ぬかやパン粉を混ぜる:コスパが良くなる

また、針に直接付けるエサとして「トリックサビキ+生エサ」の組み合わせも有効です。

撒き餌無しでも釣れるのか?

撒き餌無しでも実際に釣れますが、魚の活性が低い時や人が多い釣り場では効果が薄れることもあります。可能ならば撒き餌を使用した方が確実に釣果を伸ばせます。

おすすめのサビキ仕掛けを紹介

サビキ釣り用の仕掛けは、多くのメーカーから販売されています。実際に釣果が良かった仕掛けを紹介します。

サビキ仕掛けは、本当に沢山の種類があるので、どれが一番良いとは言いにくいですが、個人的に良く使うのを何種類かピックアップしています。ポイントよってアタリカラーが全然違ったりするので、色々試してみて下さい!

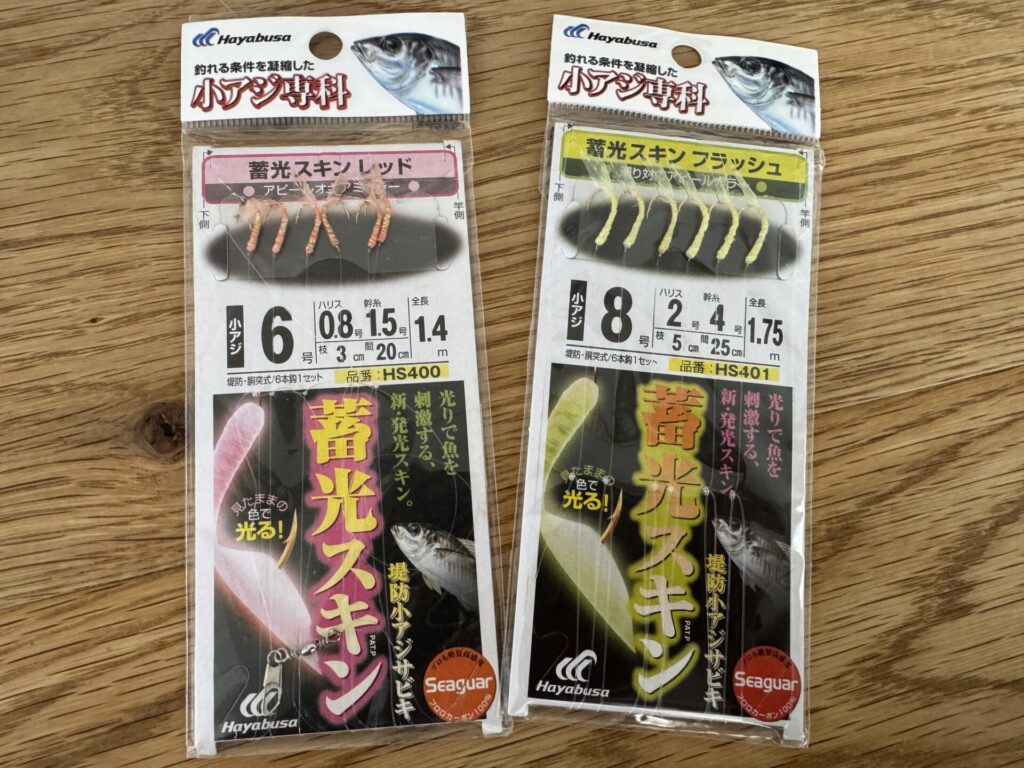

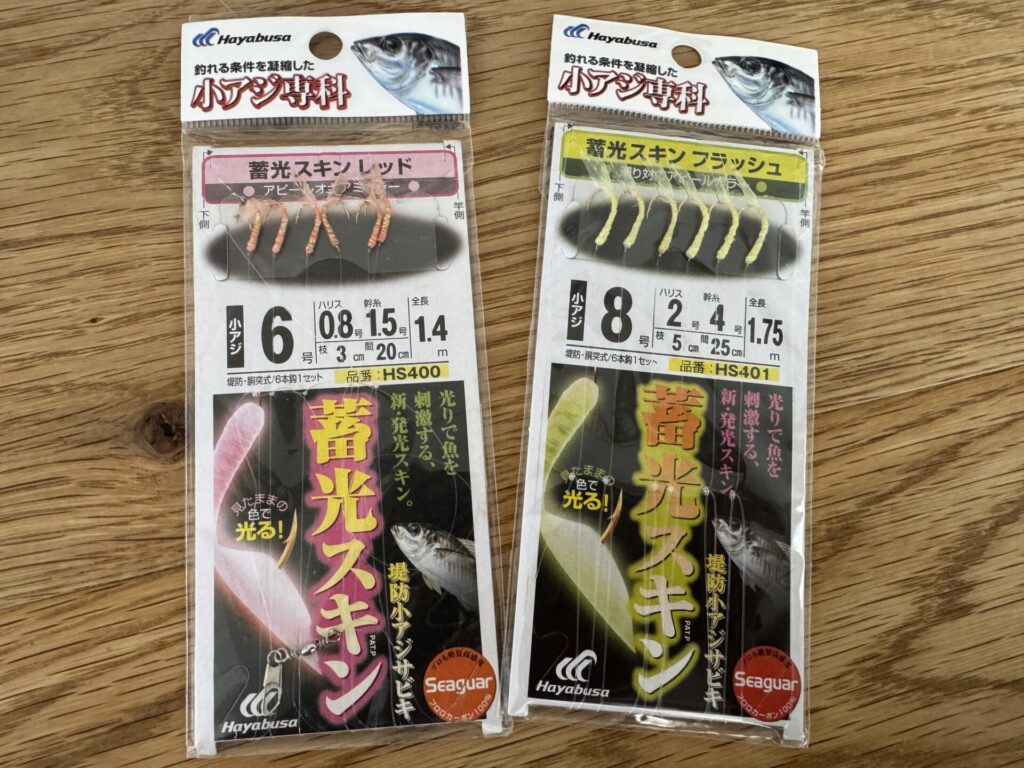

ハヤブサ「蓄光スキンサビキ」

ハヤブサの蓄光スキンサビキは、暗い環境や深場での釣りに最適なサビキ仕掛けです。発光する蓄光スキンが採用されており、夜釣りや濁り潮の中でも視認性を高め、魚に強くアピールします。ツイスト製法による自然な動きと発光効果の相乗効果で、アジやサバなどのターゲットに有効です。夜間や光量の少ない状況でのサビキ釣りにおすすめの仕掛けです。

がまかつ「ケイムラパールスキンサビキ」

がまかつのケイムラパールスキンサビキは、ケイムラ(紫外線発光)加工が施されたスキンを採用し、光の少ない環境や濁り潮の中でも魚に強くアピールします。パール仕上げの針はナチュラルな反射効果を持ち、アジやイワシ、サバなどの回遊魚に効果的です。糸絡みし難いのも良い点で初心者から玄人まで多くの方が使っている人気のサビキ。

ハヤブサ「これ一番」

商品名の通り、最もベーシックなサビキ仕掛け。コスパも非常に良く、しっかり釣れるので人気が高いです。単色版とミックスカラー版があるので、どの色に反応が良いかな?など確かめたい時にも使いやすいです。

ささめ針「ボウズのがれ 好き嫌いなしサビキ」

このサビキはカラーだけではなく、サバ皮、ハゲ皮、スキンなど素材違いのサビキとカラー違いがミックスされた、まさに「好き嫌いなし」のサビキ。価格も手頃でコスパも良いので、前情報が無いような釣り場で、探るのにも良いですね。

釣れる時間帯とポイントの見極め方

サビキ釣りは、魚の活性が高い時間帯やポイントを押さえることで、効率よく釣果を伸ばすことができます。適当に仕掛けを投入するのではなく、「いつ・どこで」釣るかを意識することが重要です。

朝マヅメ・夕マヅメが最強な理由

釣れる時間帯として最もおすすめなのが、「朝マヅメ(夜明け前~日の出直後)」と「夕マヅメ(日没前後)」です。

この時間帯は、回遊魚が活発にエサを探すため、サビキ釣りのチャンスタイムになります。特にアジやイワシは群れで行動するため、一度回遊が始まると一気に釣れることが多いです。

【時間帯別の釣果傾向】

- 朝マヅメ(4:30~7:00):活性が高く、入れ食いになりやすい。

- 昼間(10:00~15:00):魚の活性が落ちるが、釣れるポイントもある。

- 夕マヅメ(16:30~19:00):朝と同様に爆釣チャンス。

- 夜釣り(20:00~23:00):アジや小サバが狙える。

昼間は釣れにくい時間帯ですが、潮の流れが良いタイミングを狙えば釣れることもあります。特に堤防の先端や潮通しの良い場所を選ぶと、昼でも釣果が期待できます。

潮の流れと魚の活性の関係

魚の活性は、潮の流れと密接に関係しています。基本的に、「潮が動いている時間帯」に魚の食いが良くなる傾向があります。

【おすすめの潮のタイミング】

- 上げ潮のタイミング(満潮に向かう潮)

- 魚の活性が高まり、釣りやすくなる。

- アミエビの拡散が良くなるため、サビキ釣りに最適。

- 下げ潮の初め(満潮からの引き始め)

- 魚が回遊しやすくなり、エサを追う。

- 夕マヅメと重なると爆釣の可能性あり。

潮止まり(潮の流れが止まる時間帯)は魚の活性が落ちることが多いため、釣れにくいことが多いです。そのため、釣行前に潮汐表を確認し、「潮が動く時間帯」を狙うことが大切です。

堤防・漁港・海釣り公園のおすすめポイント

サビキ釣りのポイント選びも重要です。場所によって魚の回遊ルートが異なるため、よく釣れるポイントを把握しておくと効率的に釣ることができます。

【ポイント別の特徴】

- 堤防の先端:潮通しが良く、魚の回遊ルートになりやすい。

- 港の内側(常夜灯周辺):夜間でも釣れやすく、アジが溜まりやすい。

- テトラ帯の周辺:根魚も混ざる可能性があり、バリエーション豊かに釣れる。

- 海釣り公園:手軽に釣れるが、プレッシャーが高いため仕掛けやエサの工夫が必要。

特に、常夜灯のある漁港はアジの溜まり場になりやすいため、夜釣りでのサビキ釣りにおすすめです。

仕掛けの投入とアクションのコツ!釣果を伸ばすテクニック

サビキ釣りは仕掛けを海に入れるだけで釣れると思われがちですが、ちょっとしたコツを知っておくと、釣果を大幅に伸ばすことができます。ここでは、仕掛けの投入方法やアクションの付け方、釣れないときの対処法を解説します。

仕掛けの投入時の注意点

サビキ釣りでは、仕掛けを海に投入する際に気をつけるべきポイントがあります。

- 仕掛けを絡ませないために慎重に投入する

- 仕掛けが絡まる原因の多くは、投入時のミスです。

- カゴの中にエサ(アミエビ)を詰めたら、カゴ→仕掛けの順番でゆっくりと海に落とします。

- 勢いよく投げ入れると仕掛けが絡む原因になるため注意。

- 仕掛けを着底させる or 中層で止める

- アジやイワシは中層を回遊することが多いので、仕掛けを海に入れたらすぐにカウントして深さを調整します。

- サバや底付近にいるアジを狙う場合は、仕掛けをしっかりと着底させ、そこから巻き上げながら探るのが有効です。

- 潮の流れを考慮して投入ポイントを決める

- エサが流されやすい潮の流れが速い場所では、仕掛けを少し手前に投入し、流れに乗せることで自然な動きになります。

しゃくり方と誘いの動かし方

サビキ釣りでは、ただ仕掛けを沈めて待つよりも、「しゃくる」「誘う」といった動きを加えたほうが魚の食いが良くなります。

【基本的なしゃくり方】

- 仕掛けを沈める(狙いたい水深まで落とす)

- 竿を軽く上下に動かしてエサを散らす

- 数秒待ってアタリを確認

- 反応がなければ、ゆっくりと巻き上げながら探る

【誘いのバリエーション】

- 細かくしゃくる(小刻みに動かす)→ 魚が群れているときに有効

- 大きくしゃくる(1mくらい持ち上げて落とす)→ 魚の警戒心が強いときに有効

- ゆっくり巻きながら誘う → 魚が低活性のときにおすすめ

魚がいるのに釣れない場合は、仕掛けの動きを変えてみることで食いが良くなることがあります。

魚の活性が低いときの対処法

「周りの人は釣れているのに自分だけ釣れない…」そんなときは、以下のポイントをチェックしてみてください。

- エサの量を調整する

- 一度に大量のアミエビを撒きすぎると、魚がエサに夢中になり、針に食いつかないことがあります。適量を撒くことが大切です。

- 仕掛けのカラーやサイズを変えてみる

- 魚の活性が低いときは、針の色やサイズを変えてみるのも効果的です。特に金針や夜光針に変更すると、急に釣れるようになることも。

- 水深を変えてみる

- 魚のいる層を探るために、仕掛けを沈める深さを変えてみましょう。特にアジは一定の層を回遊するため、こまめに深さを調整するのがポイントです。

よくある失敗と対策

サビキ釣りは手軽ですが、初心者がよく陥る失敗がいくつかあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決策を紹介します。

仕掛けが絡まる原因と防ぐ方法

サビキ仕掛けが絡まる原因はいくつかありますが、主に以下のようなケースが多いです。

- 投入時に仕掛けが乱れる

→ 仕掛けを落とす際に、カゴ→仕掛けの順番でゆっくり入れることが大切。 - 風や潮の流れが強い

→ 仕掛けが流されすぎると絡みやすいため、重めのオモリを使うことで安定させる。 - しゃくりすぎる

→ あまり大きく竿を振ると仕掛けが絡まりやすいので、適度なしゃくりを意識する。

アタリがないときに試すべき3つのこと

サビキ釣りでは、「魚がいるのに釣れない」こともあります。そんなときは、以下の3つを試してみましょう。

- 仕掛けのサイズを変える

- 針が大きすぎると魚が警戒して食いつかないことがある。特に小アジ狙いなら3~5号の小さい針を使う。

- エサの種類を見直す

- アミエビの質が悪いと魚が寄りにくい。新鮮なものや、添加剤入りのものを試してみる。

- ポイントを少し移動する

- 釣れる場所が限定されることもあるので、少しずつ移動しながら釣れるスポットを探す。

フグや小魚の猛攻を回避する裏ワザ

サビキ釣りをしていると、フグや小魚が仕掛けに群がってしまうことがあります。これを防ぐための方法を紹介します。

- 針のサイズを大きくする

- 小魚は小さい針にかかりやすいため、6号以上の針に変更すると無駄な釣果を減らせる。

- エサの量を調整する

- フグが多いときは、エサを少なめにすることで余計な魚を避けられる。

- 仕掛けを早めに回収する

- アタリがない場合は、長時間放置せず、こまめに回収して針の消耗を防ぐ。

釣れるサビキ仕掛けの秘訣をマスターして爆釣を狙おう!

サビキ釣りは、初心者でも簡単に楽しめる釣りですが、仕掛けやエサの工夫次第で釣果が大きく変わります。針のサイズやカラー、ハリスの長さを調整し、エサの撒き方や誘いの動きを工夫することで、より多くの魚を釣ることが可能になります。また、朝マヅメ・夕マヅメなどの時間帯や潮の流れを意識することも重要です。今回紹介したテクニックを活用して、ぜひサビキ釣りの楽しさと爆釣の快感を体験してください!

コメント