泳がせ釣りは活きた小魚に針を付け海中で泳がせで誘う事で、その小魚を捕食する大物を狙う釣法(ノマセ釣りと呼ばれる事もあります)一見シンプルに見えるかもしれませんが、その奥深さと釣れる魚のデカさや豪華さから、多くのアングラーに支持されています。

もちろん、最大の特徴は「活き餌を使う」という点。餌となる魚の自然な泳ぎが、ターゲットであるヒラメや青物などの捕食スイッチを刺激し大物がヒットする可能性が大きい釣りです。仕掛けはシンプルで、エサの付け方と仕掛けの選び方さえ押さえれば、釣り初心者でも十分に楽しめるのが魅力です。

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部私も初めて泳がせでブリを釣った時に「こんなにデカいの釣れていいのか!」と驚いた経験があります。

この記事では、初心者が泳がせ釣りを始めるにあたって必要なタックルや仕掛けを分かりやすく解説していきます。

泳がせ釣りで狙える魚は?

泳がせ釣りの醍醐味のひとつは、何が釣れるか分からない“ワクワク感”です。とはいえ、狙える魚を知っておくことで、タックルや釣り場選びがわかり安くなるので、より釣果を上げることができます。

代表的なターゲット魚種は以下の通りです。

ヒラメやマゴチ

海底でじっと構えながら、泳ぐ小魚を待ち伏せして捕食するタイプ。堤防やサーフからも狙いやすく、泳がせ釣りとの相性は抜群です。マゴチはヒラメと同じく底物で、活き餌に強く反応します。

ブリ・カンパチ・ヒラマサ(青物)

青物は回遊性が高く、群れで回ってきたタイミングで一気にヒットすることも。引きが強く、釣り味も最高なので、泳がせ釣りでの人気ターゲットです。堤防から狙ったり、船の上から狙ったりします。

中型〜大型根魚

キジハタなどの中型ハタ類から、大型のクエなど、泳がせ釣りで狙えるのが中型〜大型根魚。クエなどの超大型魚になると通常のタックルでは難しいので、この記事では記載していないです。

スズキ(シーバス)

夜釣りや汽水域で狙えることが多く、アジやウグイなどの泳がせ餌にもよく反応します。

アオリイカ

アジやイワシなどの活き餌を使った泳がせ釣りの1種「ヤエン釣り」や「ウキ釣り」でアオリイカを狙う事ができます。イカなので通常の針とは違い、カンナ型の掛針を使って最終的には引っ掛ける釣りになります。

季節によって狙える魚は変化します。例えば、春〜初夏はマゴチやスズキ、秋〜冬はヒラメや青物が釣れやすい傾向があります。また、地域によっても釣れる魚は違うので、釣り場の地元情報をチェックしておくことも大切です。「狙いたい魚を明確にする」ことが、タックルや仕掛けの選定、釣行計画の第一歩になります。

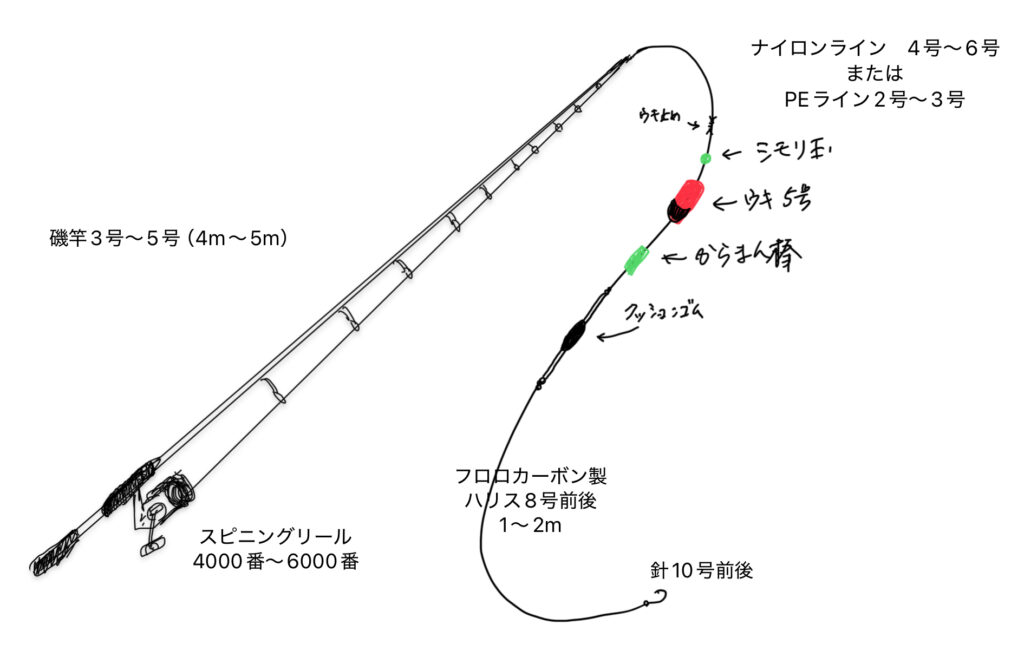

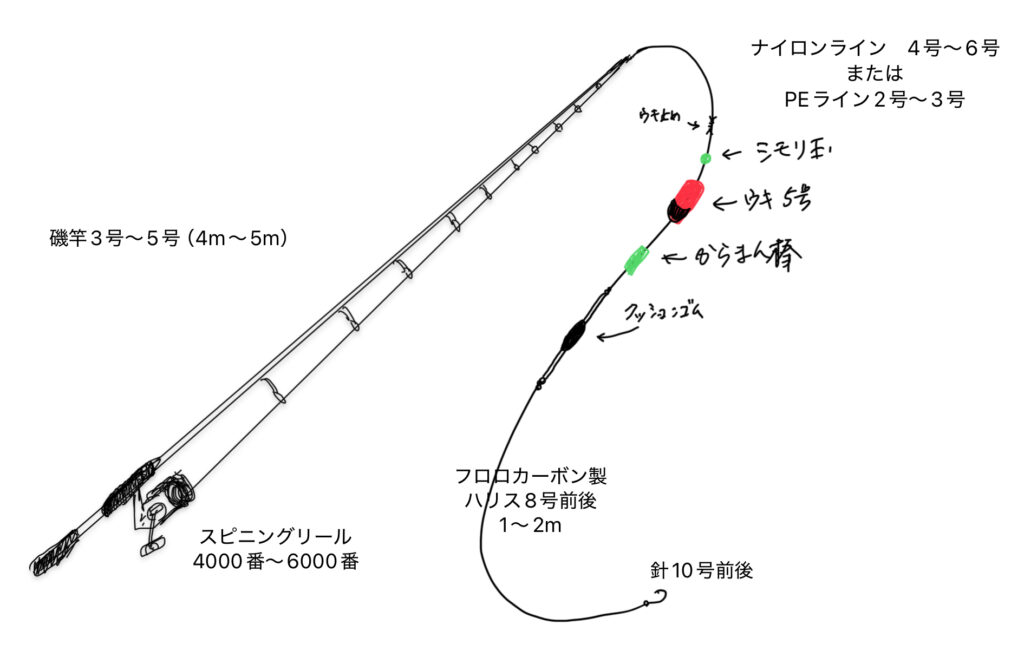

泳がせ釣りのタックルについて

堤防や船から行う泳がせ釣りにおいて、初心者〜中級者に向けておすすめできる基本的なタックル構成(竿・リール・ライン)を詳しく解説いたします。釣り場やターゲットに応じた選び方のポイントも紹介します。

ロッド(竿)の選び方

堤防からの泳がせ釣り

- 磯竿(投げ竿)3号〜4号 / 4.0〜5.3m

- 遠投ウキ仕掛けに最適

- 長さがあるほどウキ下を長く取れる

- ショアジギングロッド / 10ft前後

- エレベーター仕掛けや足元狙い向き

船からの泳がせ釣り

- 船竿(7:3〜6:4調子 / 2.0〜2.5m)

- オモリ負荷は30〜150号程度が目安

- ヒラメ、青物、根魚と幅広く対応可能

- 電動リール使用を想定。「ロッドパワー」とバラシを抑制する「しなやかさ」が両立されたものがおすすめ

リールの選び方

スピニングリール(堤防向け)

- 4000番〜6000番

- ドラグ性能がしっかりしているもの(最大ドラグ力8kg以上推奨)

- 遠投に対応したハイギアモデルが扱いやすい

ベイトリール・電動リール(船釣り向け)

- ベイトリール:PE3号が300m以上巻けるもの

- 電動リール:

- 800番〜1000番(シマノ)

- 300番〜400番(ダイワ)

- 水深のあるポイントや大型青物・ヒラメ狙いでは電動のパワーが有利

ライン(道糸+リーダー)

堤防釣り

- ナイロンライン:5号前後 / 150〜200m

- ウキ釣りやエレベーター仕掛けに最適

- PEより摩耗に強く、絡みにくい

- PEライン:2〜3号 + ナイロンorフロロリーダー8〜12号(1ヒロ程度)

- 感度重視、軽量仕掛けにも使いやすい

船釣り

- PEライン:2号〜4号 / 300m〜

- 潮の抵抗が少なく、深場でも仕掛けが安定

- ショックリーダー(ナイロン or フロロ):10〜20号程度

- 青物狙いではリーダー強度がモノを言います

ターゲット別タックルの目安

| ターゲット | ロッド | リール | ライン |

|---|---|---|---|

| ヒラメ・根魚(堤防) | 磯竿3~4号 | スピニング4000番 | ナイロン4~5号 |

| 青物(堤防) | 磯竿3~4号(ショアジギングロッドなどでもOK) | スピニング5000番 | PE2~3号+リーダー8号~10号 |

| ヒラメ(船) | 船竿30〜80号負荷 | 電動600~800(200J~300J) | PE2~3号+リーダー8号~10号 |

| 青物(船) | 船竿100号負荷 | 電動800~1000(300J~400J) | PE3~4号+リーダー12号〜16号 |

初心者のうちは、手持ちのタックルに市販仕掛けを組み合わせるだけでも十分釣果が期待できます。無理にすべてを揃える必要はなく、まずはやってみて必要なアイテムを見極めていくのが賢いやり方です。

3種類の基本仕掛け

泳がせ釣りの主な仕掛けは「ウキ釣り仕掛け」「エレベーター仕掛け」「胴付き仕掛け」の3種類。ウキ釣り仕掛けは中層を広範囲に探れるため、青物やスズキに適しています。エレベーター仕掛けは海中に固定されたオモリに対し、ハリス部分が自由に泳ぐ構造で、エサの弱りを防げるのが特長。ピンポイントで攻めたいときに有効。胴付き仕掛けは、エサを底付近に留めやすく、ヒラメや根魚を狙うのに最適。

狙いたい魚種や釣り場によって使い分けると良いですよ。自作も簡単ですが市販仕掛けも沢山あるので、初めての場合は市販仕掛けが良いと思います

| 仕掛けの種類 | 主な対象魚 | 特徴 | 適した状況 |

|---|---|---|---|

| ウキ釣り仕掛け | 青物・スズキ | 広範囲に探れる | 中層を回遊する魚を狙うとき |

| エレベーター仕掛け | ヒラメ・青物 | エサが弱りにくい | ピンスポットでタナを広く探る |

| 胴付き仕掛け | ヒラメ・根魚 | 底付近を狙いやすい | 船や混雑した堤防向け |

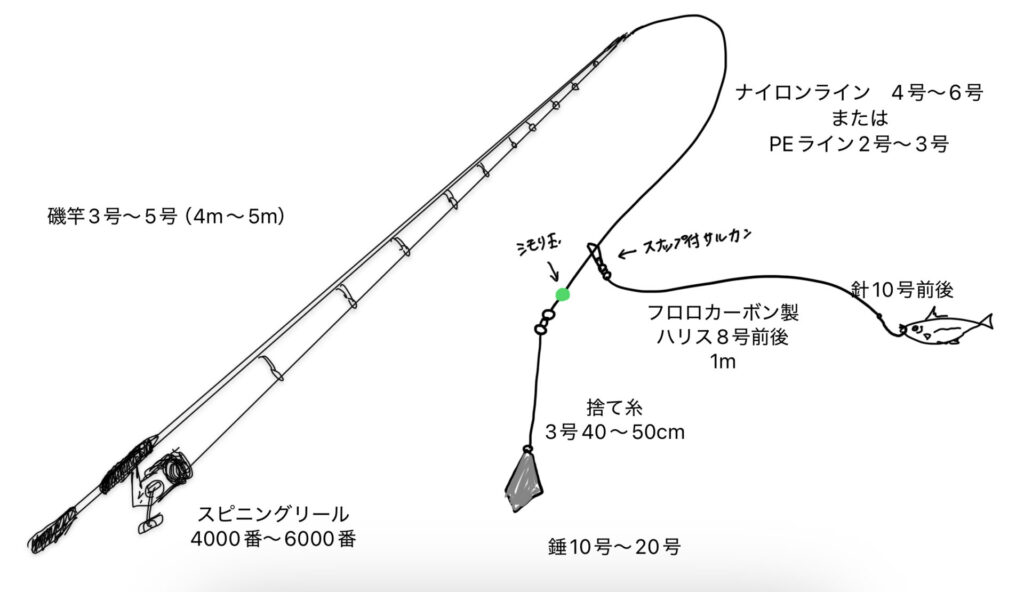

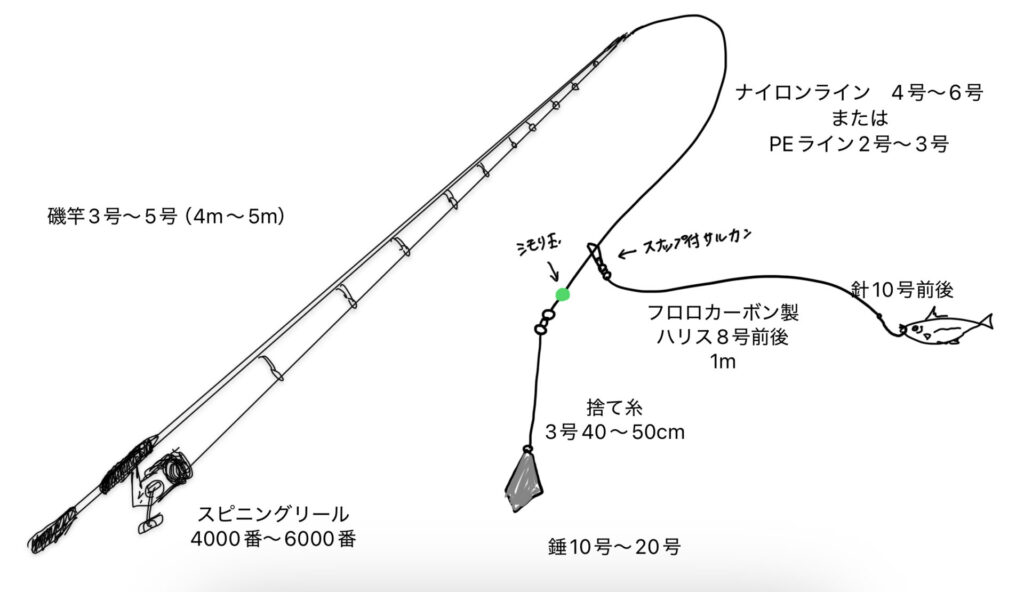

ウキ釣り仕掛け(中層〜表層を広範囲に狙える)

ウキ釣り仕掛けは、アジなどの活きエサを使って中層を漂わせながら、回遊する青物やスズキなどを狙います。タナ(魚が泳ぐ水深)を細かく調整できるので、活性の高い魚を効率良く探れるのが最大の強み。ただし、混雑した釣り場ではエサが自由に泳ぐのでオマツリ(糸が他人と絡むこと)に要注意。

エレベーター仕掛け(活きエサが元気なまま泳げる)

オモリとハリスが別構造で、エサを海中に自然に送り出すタイプ。スナップサルカンを通じて、エサが遊動式に上下するため、弱りにくく自然な動きを演出できます。活き餌を投げずに済むため投入時のショックが少なく、アジなどが元気なまま泳ぎます。

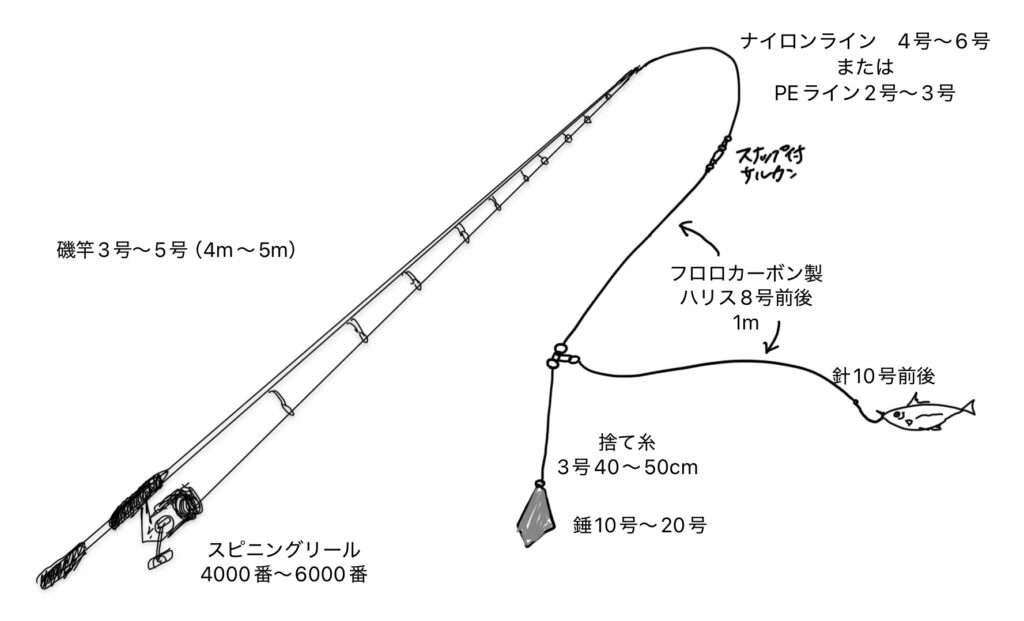

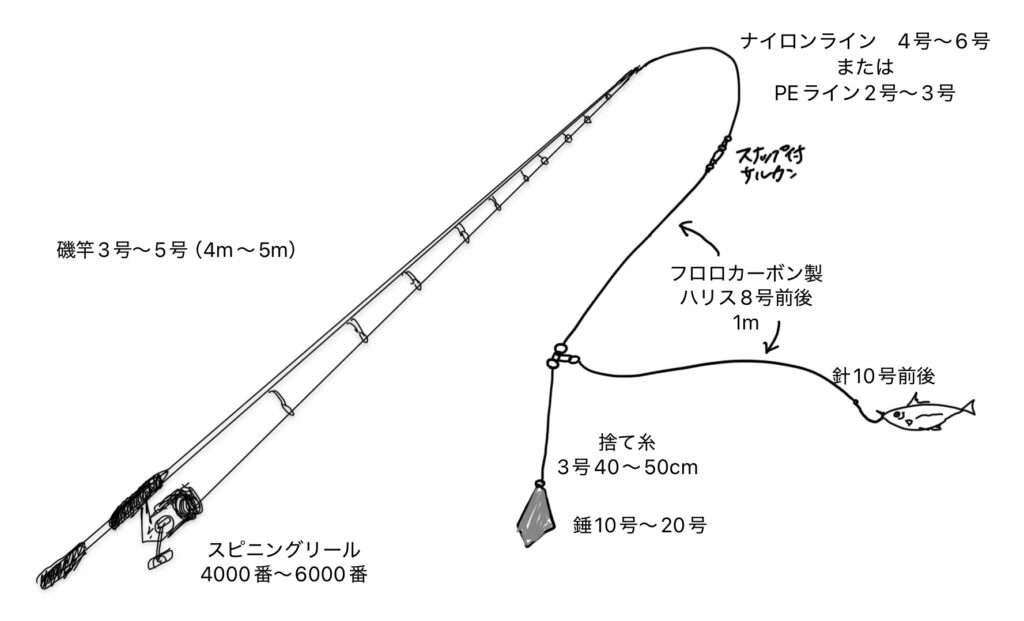

胴付き仕掛け(底付近を正確に狙える)

オモリによって活き餌が海底近くに固定できるので、ヒラメや根魚など底物を狙う釣りに最適。船や混雑した堤防でトラブルが少ない。ヒラメやマゴチ、根魚などを狙う際には非常に効果的です。エサをピンポイントで止めたい状況で活躍します。

活き餌の付け方(重要ポイント)

泳がせ釣りにおいて最も重要とも言えるのが、「活き餌の付け方」です。エサが元気に泳いでくれるかどうかが、そのまま釣果につながるため、ここは絶対に手を抜けません。

よく使われる活き餌の種類

- アジ:堤防で手に入りやすく、どの魚種にも好反応。餌持ちも良い人気の活き餌。

- イワシ:泳ぎは良く喰いも良いです。ただし、デリケートですぐに弱るため手早い投入が鍵。

- ウグイ(ハヤ):釣具屋などで販売されている活き餌。

釣り場でサビキ釣りで餌を確保できればコスト面でかなりのメリットがあります。ただし、確保できないと、そもそも泳がせ釣りが出来ないので、事前に活き餌の調達について計画を立てておきましょう。釣具店でも人気のシーズンだと活き餌が不足している場合もあります。(活き餌は購入場所にもよりますが、1匹あたり150円〜300円程度だと思います)

活き餌の付け方

泳がせ釣りでは、活きたアジやイワシなどの小魚をエサとして使用しますが、その付け方ひとつで釣果が大きく変わります。代表的な3つの付け方について、それぞれの特徴と適したシチュエーションをご紹介します。

口掛け(外れにくい)

アジの下アゴから上アゴへ針を貫通させる方法で、比較的しっかりと針が固定されるため、遠投や活発な誘いを多用する釣りに向いています。一方で、口周辺の筋肉を固定することになるため、アジがやや弱りやすくなる点には注意が必要です。

鼻掛け(弱りにくい)

アジの鼻先、ちょうど目と目の間にある小さな穴に針を通す方法です。この刺し方はエサの呼吸や動きを妨げにくく、最も自然な泳ぎを演出できるのが強みです。ただし、小型のアジは鼻骨が柔らかいため、針が抜けやすい場合もあります。

背掛け(外れにくい)

アジの背びれ付近の硬い部分に針を刺す方法で、針持ちが非常に良く、エサが元気に泳ぎやすいのが特長です。特に投げ釣りや潮流が強い場所に適しています。ただし、魚が頭から食いついてくる場合、フッキングが遅れることがあるため、アワセのタイミングには工夫が必要です。

ポイントは、「餌がなるべく自然に泳げるように針を打つ」ことです。活き餌を長時間元気に保つには、水替えや温度管理も重要です。暑い日は海水の温度上昇に注意し、日陰に置くなどの工夫を忘れずに。

孫針とは?

孫針とは、最初に掛ける「親針」とは別に、補助的に取り付けるもう一つの針のこと。アジなどの活きエサの背中や尾の付け根、肛門などに掛けて使用します。泳がせ釣りでは、フィッシュイーターがエサを頭から丸飲みせず、途中で吐き出すケースが意外と多く、フッキング率を上げるために使うのが孫バリです。

孫針の取り付け位置と方法

背中へのチョン掛けが一般的。

- 親針は鼻掛け or 口掛け

- 孫針は背びれの下あたりの硬い部分に刺す

ポイント選びと釣り方のコツ

泳がせ釣りで釣果を上げるためには、「どこで」「いつ」「どうやって」釣るかが非常に重要です。活き餌を使っても、ポイント選びを間違えると、まったくアタリがないということも珍しくありません。

どんな場所が泳がせ釣りに適している?

以下のような場所が、泳がせ釣りの好ポイントとして知られています。

- 堤防の先端や角:潮通しが良く、魚が回遊してきやすいエリア。

- サーフ(砂浜):ヒラメやマゴチ狙いに最適。遠投が必要なことも。

- 磯場:根魚や青物が狙えるが、根掛かりや足場に注意が必要。

- 船からの泳がせ釣り:沖のポイントで大物を狙えるので、数・サイズともに一番釣りやすい。

それぞれの場所に特性があるため、自分の狙いたい魚や装備に合わせて選ぶのがコツです。

潮の動きと釣果の関係

泳がせ釣りでは、潮の流れがある時間帯にアタリが集中する傾向があります。特に「上げ潮の中盤〜満潮前後」や「下げ潮の初期」は、活き餌の動きが自然になり、魚の活性も上がりやすい時間帯です。また、「潮止まり(満潮・干潮直前の動かない時間帯)」は魚の動きが鈍くなるため、休憩タイムにするのもひとつの手です。

アタリの見極めと合わせのタイミング

泳がせ釣りでは、「ウキが沈む」「竿先がコンコンと動く」「ラインが走る」などのアタリが出ますが、焦ってすぐに合わせるのはNGです。

特にヒラメやマゴチのような魚は、活き餌をくわえてから飲み込むまでに数秒〜数十秒かかる場合があります。ラインが一定方向に引っ張られ始めたときが「合わせのチャンス」です。

また、リールを少しだけ巻いて「テンション」を与え、魚の重みを感じた瞬間にしっかりフッキングすることで、バラしを防ぐことができます。

初心者が陥りやすいミスと対策

泳がせ釣りでは、小さなミスが釣果に大きく響くことがあります。ここでは、初心者がよく陥りがちなトラブルとその解決策を紹介します。

活き餌がすぐ死んでしまう

もっとも多いトラブルの一つが、「釣り場に着いたときにはエサがぐったりしている」という状況です。原因としては以下が考えられます。

- 酸素不足 → エアポンプを使用し、こまめに水替えを行う。

- 温度差 → 真夏や真冬は海水温とバケツ内の温度差に注意。日陰に置く工夫が必要。

- 持ち運び時の衝撃 → バケツを揺らしすぎると餌が弱ります。静かに運ぶことを心がけましょう。

仕掛けが絡まる、糸がぐちゃぐちゃになる

風の強い日や波のある場所では、仕掛けが絡みやすくなります。対策としては以下が有効です。

- 投げる前に仕掛け全体を一度確認し、軽く張ってクセを取る。

- オモリと餌との距離(ハリス)を適切に設定(1.5〜2m程度)する。

- ウキ釣りの場合は、ウキ下の長さに注意し、あまり深くしすぎない。

また、投入時は餌が回転しないように「そっと投げ入れる」ことも大切なポイントです。

釣果アップの裏技:置き竿+手持ちのハイブリッド戦法

釣果を安定して上げたい方におすすめなのが、「置き竿」と「手持ち竿」の併用です。置き竿でじっくり泳がせつつ、自分の手で餌の泳ぎをコントロールできる手持ち竿を使えば、アタリの取りこぼしも減らせます。

釣果を上げるための実践的なコツ

泳がせ釣りで「アタリはあるのに掛からない…」という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解消するために、次の3つのポイントを押さえてみてください。

ラインテンションは緩めに保つ

ついアタリを逃さないようにと、ラインをピンと張ってしまいがちですが、実はこれが逆効果になることがあります。テンションが強すぎるとエサが違和感を感じて弱りやすく、捕食者も警戒してしまうため、あえて軽く糸フケを作るくらいがベストです。

棚(タナ)を柔軟に調整する

魚がいる水深は常に変化しています。ウキ釣りならウキ止めを微調整し、胴付き仕掛けなら捨て糸の長さを変えて、魚の反応がある層を常に探る姿勢が大切です。定期的なタナ変更が、ヒットチャンスを増やします。

魚種ごとにアワセを変える

狙う魚によって、アワセのタイミングも変える必要があります。たとえば、青物はアタリが出たら即アワセが効果的ですが、ヒラメのような魚は一旦エサを咥えた後、**しっかりと飲み込ませてからアワセる「待ちの釣り」**が有効です。魚種ごとの性質を理解することで、フッキング率が格段に向上します。

泳がせ釣りで大物釣りを体感!

泳がせ釣りは、初心者にとってハードルが高いように思えるかもしれません。しかし、実際は仕掛けの構造もシンプルで、活き餌さえ用意できればすぐに始められる釣りです。初心者でも基本を押さえれば、堤防など身近な釣り場でビッグな魚に出会えるチャンスがあります。ぜひ一度、その魅力と手応えを体感してみてください!

コメント