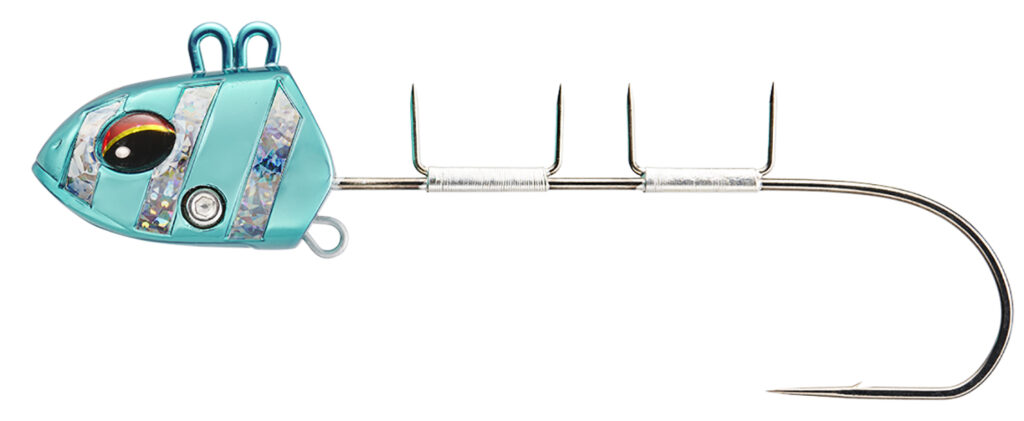

活性の低くなった日中や冬場のタチウオテンヤでは、「喰い渋り」が最大の壁として多くのアングラーを悩ませます。どれだけ丁寧に誘っても反応が薄い、アタリはあるのに食い込まない・・・、そんな状況を打破するべく、ダイワが新たに放った切り札が「船タチウオテンヤSS ST ミドルフック MR」です。

“タチウオが狂う”という強烈なキャッチコピーの通り、このテンヤは従来の概念を覆す「ミラー(MR)仕様×ケイムラ発光」のハイブリッド設計。光と反射を科学的に掛け合わせたこの組み合わせは、低活性期でもタチウオの捕食本能を刺激する“新たな攻略メソッド”を生み出しています。

ここでは、この進化系テンヤの特長を細かくレビューし、どんな場面で、どんな釣り人におすすめなのかを詳しく掘り下げていきます。

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部ダイワのタチウオテンヤの進化が凄い。本当に色々考えて企画されているんだなと思います。

タチウオが“狂う”理由とは?MR(ミラー)仕様テンヤの衝撃デビュー

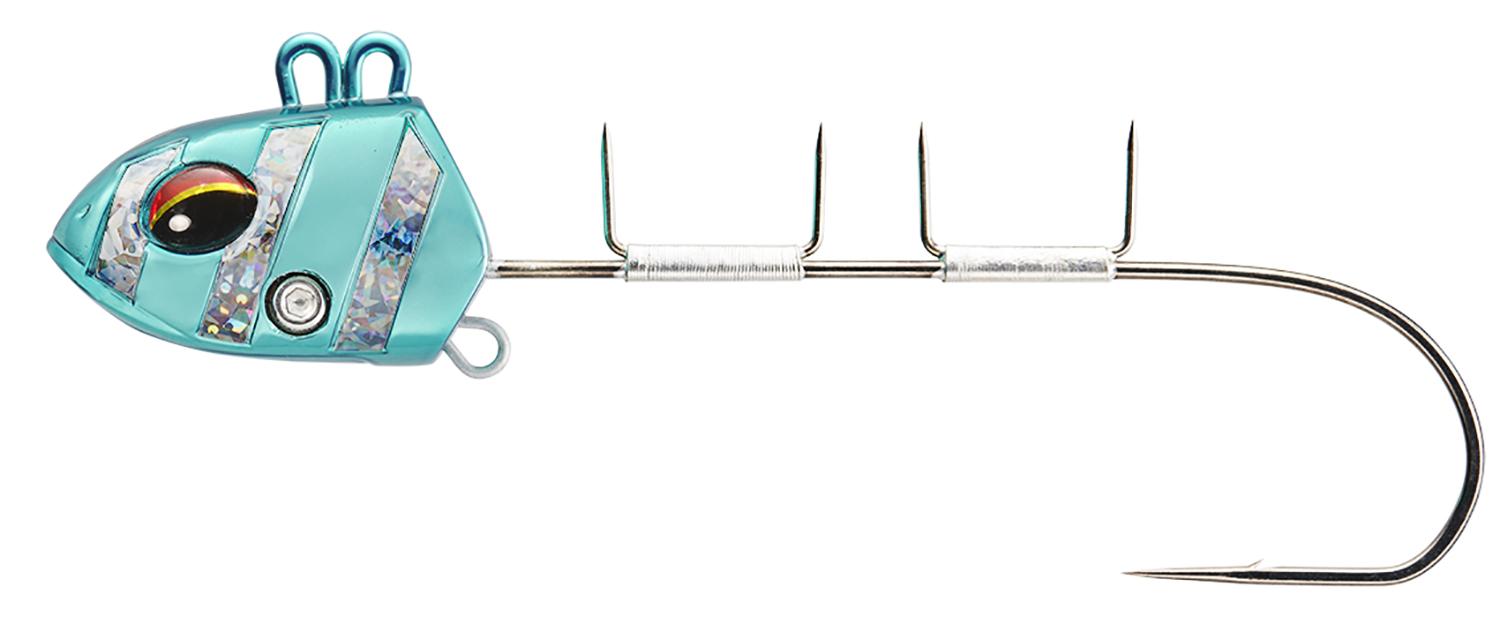

「MR(ミラー)仕様」という言葉を初めて聞いた方も多いかもしれません。これは、テンヤヘッド表面にミラー反射素材を採用し、バイブレーション釣法など細かくテンヤを動かした際に発生するローリングアクション時に乱反射を生み出す構造のことです。

通常のテンヤでは、ヘッドの塗装による「単方向の反射」が主流です。しかしミラー仕様は、微細な鏡面パネルのように光をあらゆる角度に拡散反射させることで、まるで小魚が水中で暴れているかのようなフラッシング効果を演出します。

タチウオは視覚に非常に敏感な魚であり、“光”や“閃き”への反応が釣果を大きく左右します。特に、澄潮・日中・低水温期のような難しい条件下では、このフラッシングが「バイトトリガー(食わせのスイッチ)」として圧倒的に有効です。

さらに、このミラー仕様は単なる見た目の派手さではなく、ローリングアクション中の光の乱反射を最大限に引き出すための設計がされています。テンヤが動くたびに光の強弱が変化し、タチウオの視覚に“違和感のない動的刺激”を与えることで、結果として喰い渋り時でも思わず口を使わせる力を持っています。

ケイムラ×ミラーが生む“究極の誘い”メカニズム

このテンヤの最大の魅力は、「ケイムラ(UV)×ミラー」のダブルコンボ。どちらか一方でも強力な要素ですが、この2つを掛け合わせることで、これまでにないアピール力を実現しています。

まず「ケイムラ(UV)」とは、紫外線に反応して青白く発光する特殊塗料です。水深が深く、可視光が届きにくい環境でも、ケイムラの波長は比較的長く届くため、魚にとっては“ぼんやりと光る生命感”として認識されます。一方、ミラーは強い光を「点の輝き」として反射します。

つまり、

- ケイムラ=柔らかい“発光の膜”

- ミラー=鋭い“光の閃き”

この2つが融合することで立体的な光の演出が生まれます。

とくに日中のように紫外線量が多い時間帯では、ミラーが乱反射を起こし、ケイムラが補助光として深場に届く。結果として、中層〜ボトムに沈むタチウオに強烈なアピールを与えます。

また、冬場の低水温期に見られる「視覚頼りの捕食行動」にも相性抜群。魚がベイトを追わず、止まったテンヤにだけ興味を示すようなシーンでも、この光の演出が静止時にも存在感を維持してくれるのが大きなポイントです。

サクサスフックの貫通力が釣果を変える!

光の性能だけでは終わらないのがダイワの強み。このテンヤには、ダイワ独自の表面処理技術「サクサス」が採用されています。

サクサスとは、ハリ表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、通常の塗装フックに比べて刺さり性能を最大40%(平均20%)アップさせた技術です。これは単なるカタログスペックではなく、実際の釣りでも体感できる大きな差を生みます。

真冬や低活性時は特にそうですが、食い渋り時に「コツンっ」と出るショートバイトをいかに掛けるかが勝負。その際、従来のハリでは弾かれてしまうような軽いアタリでも、サクサスなら鋭くスッと刺さる。結果として、フッキング率が格段に向上します。

サンマ餌を使う場合にも、ミドルフックは使いやすいと感じます。個人的にも好みのサイズ

さらに、このモデルは「ミドルフックサイズ」を採用。大型〜小型個体でも掛け損ねない絶妙なサイズ。日中の渋い時間帯にありがちな“ツンツン”としたアタリにも対応し、「掛けにいくテンヤ」から「掛かるテンヤ」へと進化した印象です。

カラーバリエーション別・おすすめの使い分け術

「船タチウオテンヤSS ST ミドルフック MR」は、アングラーの状況対応力を高めるために、5種類のカラーがラインナップされています。どれもケイムラ(UV)とミラーの効果を活かすための絶妙な発色で、単なるカラーバリエーションではなく、“シチュエーション別の攻略ツール”として設計されています。それぞれの特性を把握し、状況に応じて使い分けることで、釣果は確実に変わります。

UVイエローゴールドグローゼブラ:濁り潮・深場での強烈アピール

ゴールド系の反射に加え、グローゼブラ(蓄光ライン)が入ることで、低光量下でも抜群の存在感を発揮する万能カラーです。

- 朝マヅメや夕マヅメなどの光量変化の時間帯

- 潮が濁っている状況

ゴールドは水中での波長減衰が少なく、視認性が高いのが特徴。さらにミラーの乱反射で広範囲に光を散らすため、タチウオの群れを寄せる力にも優れています。

UVパッションゴールド:高活性タチウオの“リアクションスイッチ”

水中での光の抜け感が強く、ケイムラとの相性が抜群なカラー。明るい時間帯、特に日差しが強い冬の晴天時に効果を発揮します。ミラーの光に加え、パッションカラー特有の“派手すぎない金色”が、中層レンジにいる活性の高いタチウオをリアクションで喰わせるイメージ。「群れが浮いているけど口を使わない」といった場面で、フォール中にドン!というリアクションバイトを誘発するのに適しています。

UVパッションピンクグローゼブラ:日中の澄潮攻略の本命カラー

最もバランスが取れたカラーがこのピンクグローゼブラ。ピンクの波長はタチウオが好む色域で、特にクリアウォーターや日中の明るい時間帯に強い傾向があります。

ケイムラの青白い発光とピンクのコントラストが絶妙で、テンヤが動くたびに柔らかい光のグラデーションを演出。これが“生きたベイト感”を醸し出し、視覚的にも自然にアピールできます。また、冬の澄潮時にありがちな“見切られバイト”を防ぐのもこのカラーの強み。アピールとナチュラルさを両立した万能選択肢です。

UVフラッシュピンク:アピール特化の切り札

ミラー処理されたピンクと強いケイムラ発光が組み合わさり、“見せて喰わせる”タイプのテンヤ釣りに最適。日中の中層で反応が薄いとき、あえてテンヤを“ステイさせる”釣りに切り替える良いかもしれません。水中でのフラッシュが長く残るため、止めても存在感が衰えず、タチウオが“じっと見てから噛みつく”シーンを演出できます。特に潮止まり直前や、船団のプレッシャーが高い状況で試すと、思わぬ一撃があるかもしれません。

ビビッドグリーンホロゼブラ:低水温期のリアクション狙いに◎

グリーンは意外にも冬のタチウオに効く色。その理由は、光の波長特性にあります。緑色は赤やオレンジよりも水中で減衰しにくく、深場でも安定した視認性を保ちます。ホログラムゼブラが光を不規則に反射し、水温が低く活性が落ちた個体でもリアクションを誘発。テンヤを上下させる“縦の釣り”との相性が非常に良く、「とにかく口を使わせたい」という冬場の渋いシーンで頼りになります。

進化系テンヤがもたらす「新しい太刀魚テンヤゲーム」

従来のテンヤ釣りは、「テンヤを動かす」ことが主な誘いでした。しかしMR仕様テンヤの登場によって、“光で誘うテンヤ釣法”というある意味で新しい釣り方。テンヤを激しく動かさなくても、乱反射だけで魚に見せ続けることができるので、繊細なアクションを得意とする釣り人にとっては大きな武器になりそうです。

渋い時に効くってことは、高活性時は言わずもがなで、ケイムラとミラーの組み合わせは、季節・潮・時間帯を問わず安定して釣果を狙えるという点でも魅力的です。今後のタチウオテンヤゲームは、「どのようにテンヤを動かすか」だけでなく「どんな光で魅せるか」へ、釣り方のバリエーションを1つ増やしてくれるタチウオテンヤが誕生したと言えると思います。

これからどんどん寒くなり、タチウオの活性が下がるタイミングが増えてくると思いますが、冬の東京湾、大阪湾、伊勢湾、どのフィールドでも共通しているのは、「喰い渋りをいかに攻略するか」が重要な点。その答えのひとつが、ケイムラ×ミラーの最強コンボ「船タチウオテンヤSS ST ミドルフック MR」。

タチウオテンヤファンなら買わない手は無いアイテムになりそうですね!

コメント