サビキ釣りは、初心者でも簡単に始められる堤防釣りの定番スタイルです。コマセ(撒き餌)を使って魚を寄せ、仕掛けにかかった魚を次々と釣り上げるため、手軽でありながら釣果も期待できます。この記事では、サビキ釣りの基礎から仕掛け、実践テクニックまで詳しく解説します。

サビキ釣りとは?初心者に最適な理由

サビキ釣りは、小さな疑似餌(スキンや魚皮)や小さな針が複数ついた仕掛けを使い、オキアミなどのコマセ(撒き餌)で魚を寄せて釣る方法です。コマセカゴの上側または下側に仕掛けを配置し、魚がエサと間違えて針に食いつく仕組みになっています。堤防釣りの中でも非常にシンプルで、竿を上下させて仕掛けを動かすだけで釣果が出やすいため、初心者や家族連れに人気があります。

手軽さとコストパフォーマンスの良さ

サビキ釣りの魅力のひとつは、特別なテクニックがなくても釣果を期待できる点です。仕掛けや道具もシンプルで、最低限必要なのは以下のものだけです。

- サビキ仕掛け(市販品でOK)

- コマセ(アミエビなど)

- 竿とリール

- バケツやクーラーボックス(釣った魚を保存するため)

これらを揃えても比較的安価で済み、初心者がすぐに始められる釣りとして最適です。

釣れる魚の種類

サビキ釣りで狙える魚の代表例は以下の通りです。

- アジ:一年中狙える人気ターゲット。群れに当たれば爆釣の可能性も。

- イワシ:群れで回遊するため、一度釣れ始めると連続ヒットしやすい。

- サバ:動きが速く、引きも強い。時期によっては良型が狙える。

- サッパ(ママカリ):アジやイワシと混ざって釣れることが多い。

- ウミタナゴ:春先に釣れることが多く、引きを楽しめる魚。

これらの魚は、初心者でも簡単に釣れることが多く、食べても美味しいのが魅力です。

サビキ釣りに最適な時期と場所

季節ごとの狙い目(春・夏・秋・冬の違い)

サビキ釣りで釣れる魚は季節によって異なります。それぞれの季節の特徴を押さえておくことで、より効果的に釣果を得られます。

- 春(3〜5月):水温が上がり始め、アジやイワシの回遊が活発になる時期。比較的釣りやすいが、群れが小さいことが多い。

- 夏(6〜8月):最も釣りやすいシーズン。アジ、イワシ、サバなどが大量に回遊するため、初心者でも数釣りが楽しめる。

- 秋(9〜11月):サイズの良い魚が釣れやすい。特にアジが大きくなり、引きも楽しめる。

- 冬(12〜2月):水温が下がるため、釣果が落ちる時期。ただし、深場の堤防や港内では狙えるポイントもある。

釣りやすい時間帯(朝マヅメ・夕マヅメ)

魚の活性が最も高くなる時間帯は「朝マヅメ(夜明け前後)」と「夕マヅメ(日没前後)」です。この時間帯は、プランクトンを求めて魚の群れが活発に動くため、サビキ釣りには絶好のタイミングになります。

日中でも釣れることはありますが、朝夕ほどの爆発力はないため、できるだけこの時間を狙うのがおすすめです。

釣果が期待できる堤防の特徴

サビキ釣りに適した堤防には、いくつかの特徴があります。

- 潮通しが良い場所:回遊魚が集まりやすい。

- テトラポットやストラクチャーの近く:魚が身を寄せるポイントになっている。

- 水深がある程度ある堤防:アジやサバなどが中層〜底付近にいることが多い。

- 常に釣り人がいる場所:釣れる実績がある可能性が高い。

サビキ釣りに必要な道具一式

サビキ釣りを始めるにあたって、基本的な道具を揃えることが大切です。初心者向けに必要なアイテムと選び方を詳しく解説します。

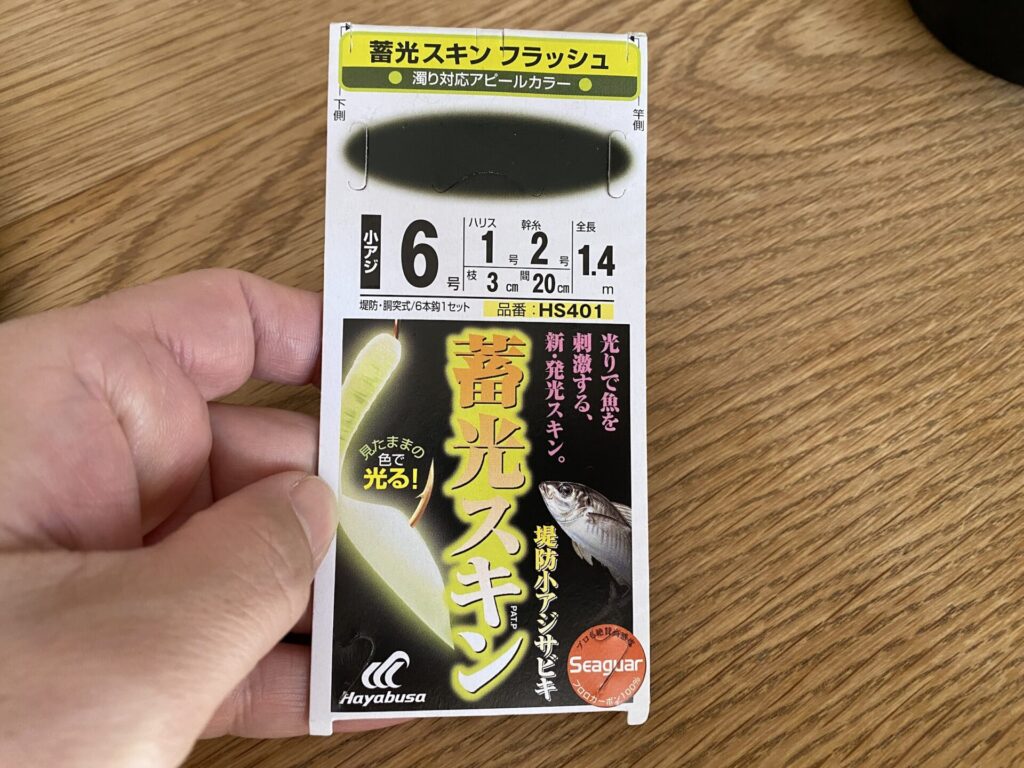

サビキ仕掛けの基本(針のサイズ・ハリスの種類)

サビキ仕掛けは、市販のものを購入すればすぐに使えますが、釣る魚の種類やサイズに応じて選ぶことが重要です。

- 針のサイズ:

- 4〜6号:イワシ、サッパ、小アジ向け

- 7〜9号:アジ、サバ向け

- 10号以上:大型のアジ、サバ、カマス向け

- ハリスの種類:

- フロロカーボン(透明で魚に見えにくく、耐久性が高い)

- ナイロン(柔らかく、食いが良いが耐久性はやや劣る)

ロッドとリールの選び方(長さ・強度・使いやすさ)

ロッド(竿)とリールも、サビキ釣りに適したものを選ぶことで、より快適に釣りができます。

- ロッドの選び方

- 長さ:2.7m〜3.6m(足場の高い堤防なら3.6m以上がおすすめ)

- 硬さ:M〜MHクラスが扱いやすい

- おすすめのタイプ:磯竿や入門用ルアーロッドなど

- リールの選び方

- サイズ:2000〜3000番のスピニングリールが最適

- 糸の種類:ナイロンライン2〜3号またはPEライン0.8〜1.2号

- ドラグ性能:しっかり効くものが理想(アジやサバの引きに対応できる)

初心者はサビキ専用のセット(竿+リール+糸付き)を購入すると手軽に始められます。

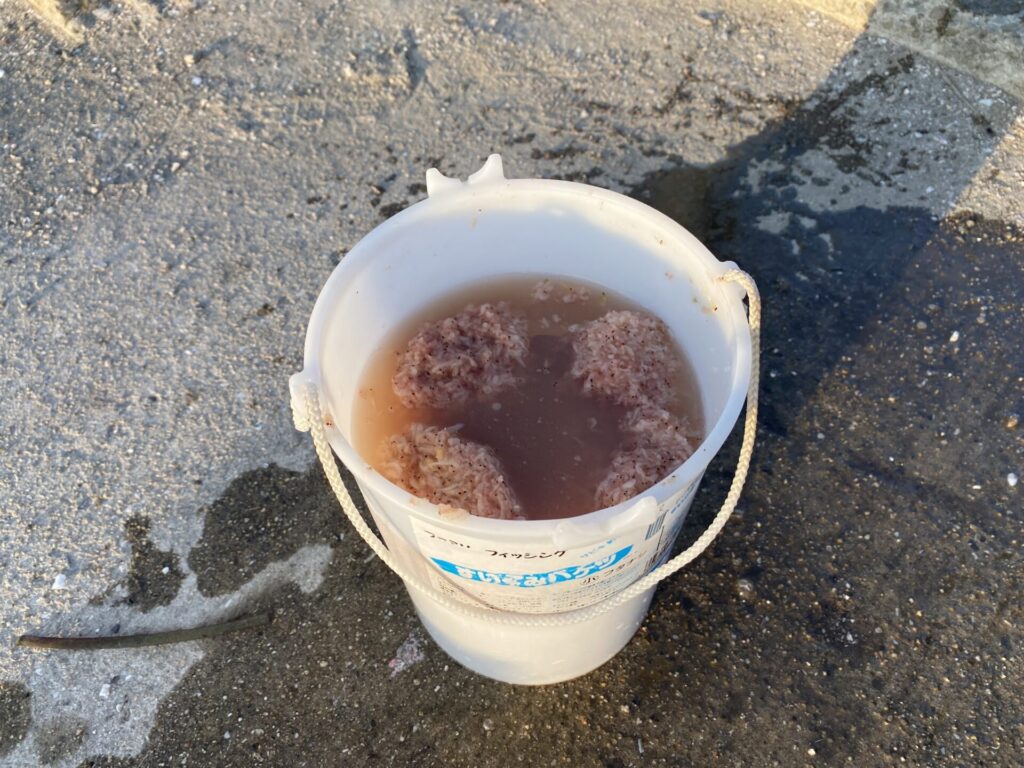

コマセ(撒き餌)とその使い方

サビキ釣りでは、魚を寄せるためにコマセ(撒き餌)が欠かせません。

- おすすめのコマセ

- アミエビ(最も一般的。冷凍やチューブタイプがある)

- オキアミ(アジやイワシが好むが、やや高価)

- 配合エサ(市販の集魚剤を混ぜると効果UP)

- コマセの詰め方と撒き方

- コマセカゴ(プラスチック製または金属製)にアミエビを詰める

- 仕掛けを上下に動かし、コマセを撒きながら魚を寄せる

- 魚が集まり始めたら、こまめにコマセを補充して釣果を伸ばす

撒き餌の使い方で釣果が大きく変わるため、しっかりコマセを撒くことが重要です。

サビキ釣りの基本的な仕掛けとセッティング

サビキ釣りを始めるには、仕掛けのセット方法を正しく理解することが大切です。初心者向けに、最も簡単なセッティング方法を紹介します。

TSURI TRENDS編集部

TSURI TRENDS編集部サビキの針サイズやサビキの色で釣果が変わる事がありますよ

初心者向けの簡単セッティング方法

サビキ釣りの基本的な仕掛けのセット方法は以下の通りです。

- 竿とリールに道糸をセットする(ナイロン2〜3号が無難)

- 道糸の先にサビキ仕掛けを結ぶ(市販のものをスナップで接続するだけ)

- サビキ仕掛けの下にオモリ(5〜15号)を付ける

- コマセカゴをセットする(仕掛けの上または下に取り付ける)

これで準備完了です。あとは堤防から仕掛けを垂らし、コマセを撒きながら魚のアタリを待ちます。

道糸、サビキ仕掛け、オモリの取り付け方

サビキ釣りを始めるには、仕掛けのセット方法を正しく理解することが大切です。初心者向けに、最も一般的な「下カゴ式」を中心に、基本的なセッティング方法を紹介します。

初心者向けの簡単セッティング方法

堤防でのサビキ釣りでは「下カゴ式」が主流です。これはコマセカゴを仕掛けの下に取り付ける方式で、扱いやすく安定した釣果を得やすいのが特徴です。

- 竿とリールに道糸をセットする(ナイロン2〜3号が無難)

- 道糸の先にコマセカゴ(オモリ付き)を取り付ける

- コマセカゴの上にサビキ仕掛けを結ぶ

- コマセをカゴに詰めて、仕掛けを海に垂らす

この方法なら、仕掛けが絡まりにくく、魚が集まりやすいタナで自然に釣ることができます。

道糸、サビキ仕掛け、オモリの取り付け方

サビキ仕掛けのセットには、以下の2種類の基本パターンがあります。初心者が手軽に釣果を上げるには、「下カゴ式」が圧倒的におすすめです。一方で、遠投が必要な場面や、潮の流れが強いポイントでは「上カゴ式」を使う選択肢もあります。まずは「下カゴ式」でサビキ釣りに慣れ、状況に応じて「上カゴ式」も試してみると、より幅広い釣りが楽しめるでしょう!

- 下カゴ式(一般的な堤防サビキ)

- マセカゴを仕掛けの下に取り付ける方式。

- メリット:仕掛けが絡みにくく、初心者でも扱いやすい。仕掛けが安定し、波や風の影響を受けにくい。

- おすすめの状況:堤防の足元でアジ、イワシ、サバを狙う場合に最適。コマセが自然に落ち、魚が仕掛けの近くに集まりやすい。

- 上カゴ式(遠投向き)

- コマセカゴを仕掛けの上に取り付ける方式。

- メリット:遠投がしやすく、広範囲を探ることができる。コマセの拡散が広がりやすく、回遊魚の群れを寄せやすい。

- デメリット:仕掛けが長くなりやすく、絡まりやすい。初心者には扱いが難しい。

- おすすめの状況:潮の流れが速い場所や、遠くのポイントを狙う場合。

サビキ釣りの実践テクニック

サビキ釣りは仕掛けを垂らすだけで簡単に釣れることもありますが、ちょっとしたテクニックを使うことで釣果を大きく伸ばすことができます。ここでは、効率よく魚を釣るための実践的なテクニックを紹介します。

効率よく魚を寄せるコマセの使い方

アジやイワシ、サバは回遊してくる場合も多いので、回遊してきたタイミングにコマセでしっかり足を止めてあげると釣果が伸びやすいですよ

コマセ(撒き餌)は魚を寄せるために重要ですが、適切な使い方をしないと逆に魚を散らしてしまうことがあります。

- コマセは少しずつ、こまめに撒く

- 一度に大量に撒くと、魚が散ってしまい釣果が伸びない。

- 少しずつ撒くことで、魚を仕掛けの周囲に留めることができる。

- コマセカゴをしっかり振って撒く

- 竿を軽く上下させることで、カゴからコマセが適度に出るようにする。

- カゴを何度も上げ下げしすぎると、魚が警戒して逃げてしまうので注意。

- 魚の反応を見ながら撒く量を調整する

- 魚が寄ってきたらコマセの量を減らし、針に食いつかせるようにする。

- 魚の群れが見えなくなったら、再びコマセを多めに撒いて呼び戻す。

アタリの見極めとアワセ方

サビキ釣りでは、魚が仕掛けに掛かると竿先に「プルプル」という振動が伝わります。このタイミングを見逃さずにアワセを入れることで、しっかりと魚を針に掛けることができます。

- アタリのパターン

- 小さな魚(イワシ、サッパ)は細かいアタリが多い。

- アジやサバは、アタリが大きく「グンッ」と竿が引き込まれることがある。

- アワセのコツ

- 仕掛けを軽く持ち上げるように竿を動かす。

- 強くアワセすぎると、魚が外れることがあるので注意。

釣果を上げるためのちょい足しテクニック

さらに釣果を伸ばすために、以下のテクニックを試してみましょう。

- サビキの針にエサを付けてみる

- アミエビやオキアミを針先に少し付けると、魚の食いが良くなる場合も。

- 小さくカットしたイカの切り身や、虫エサ(アオイソメ)を付けるのも効果的。

- 仕掛けのカラーを変えてみる

- 魚の活性が低いときは、ピンク系や白系のサビキを使い分ける。

- 夜釣りの場合は、夜光タイプのサビキが有効。

- サビキのサイズを変更する

- 小さな魚しか掛からない場合は、針のサイズを小さくする。

- 逆に、大型のアジやサバを狙うなら、大きめの仕掛けを使う。

釣った魚の扱い方と簡単な下処理

サビキ釣りでは、たくさんの魚が釣れることがあります。釣った魚を美味しく食べるために、適切な扱い方と下処理の方法を解説します。

魚を傷めずに持ち帰る方法

釣れた魚を新鮮な状態で持ち帰るためには、適切な保存方法が重要です。

- 活かしバケツで一時的に生かす

- 釣った直後はバケツに海水を入れて活かしておく。

- ただし、魚が多すぎると酸欠になるので注意。

- 氷締めで鮮度を保つ

- 氷水を入れたクーラーボックスに魚を入れて冷やす。

- 氷だけだと魚が凍ってしまうので、海水と氷を混ぜた「氷水」を使うのがポイント。

- 血抜きをして臭みを減らす

- 大きめのアジやサバは、釣れた直後にエラを切って血抜きをすると、臭みが減り美味しくなる。

- バケツに海水を入れて、数分間泳がせると血が抜けやすい。

- 家に帰ったらすぐに内臓を取り除く

- 魚の内臓は傷みやすいため、できるだけ早めに処理する。

- 頭を落とさずに腹を開いて内臓を出すと、後の調理がしやすい。

簡単な下処理とおすすめレシピ

釣った魚を美味しく食べるために、簡単な下処理方法とおすすめの料理を紹介します。

- アジの下処理

- ウロコを取る → 内臓を取り除く → 水で洗いし水分を拭き取る→冷蔵庫へ

- 刺身、たたき、フライ、南蛮漬けがおすすめ。

- イワシの下処理

- 頭を落として手開きする → 内臓を取り除く → 水で洗いし水分を拭き取る→冷蔵庫へ

- 刺身、梅煮、フライ、オイルサーディンが美味しい。

- サバの下処理

- ウロコを取る →血合いをしっかり洗い水分を拭き取る→冷蔵庫へ

- 塩焼き、味噌煮、しめサバ、竜田揚げが定番。

サビキ釣りは、釣って楽しいだけでなく、釣った魚を美味しく食べる楽しみもあります。釣った魚を無駄にせず、美味しく調理しましょう。

サビキ釣りでの注意点とマナー

サビキ釣りは初心者でも気軽に楽しめる釣りですが、釣り場でのルールやマナーを守らないと、周囲の釣り人や地元の人々に迷惑をかけてしまうことがあります。安全に楽しく釣りをするために、守るべき注意点とマナーを確認しましょう。

釣り場でのルールとマナー(ゴミ処理、場所取り)

サビキ釣りは人気があるため、多くの釣り人が集まる堤防ではトラブルが発生しやすくなります。ルールを守り、周囲と気持ちよく釣りを楽しみましょう。

- ゴミは必ず持ち帰る

- コマセの袋やパック、使い終わった仕掛け、釣り糸などは放置せずに持ち帰る。

- 釣り場にゴミ箱がある場合でも、溢れていることが多いため、基本的には自分で処理する。

- 釣り場を汚さない

- コマセを撒いた場所は、釣りが終わったら水で流す。

- 魚を締めた際に血が飛び散った場合は、拭き取るか水で流しておく。

- 場所取りは最低限に

- 釣り座を確保するために大量の荷物を置くのはマナー違反。

- 混雑時には、1人で広いスペースを占有しないようにする。

他の釣り人とのトラブルを避けるための心得

釣り場では、さまざまなスタイルの釣り人がいるため、周囲に配慮することが重要です。

- 仕掛けを投げすぎない

- サビキ釣りは基本的に足元で釣るものなので、遠くに投げすぎると他の釣り人の仕掛けと絡まる可能性がある。

- 特にウキ釣りやルアー釣りをしている人がいる場合は、邪魔にならないように注意する。

- 仕掛けが絡まったら冷静に対処する

- 仕掛けが隣の釣り人と絡まった場合は、謝ってからゆっくり解く。

- 無理に引っ張ると、お互いの仕掛けがダメになってしまうので、落ち着いて対応する。

- 魚が釣れたら素早く引き上げる

- 魚が掛かったら、周囲に注意しながら仕掛けを引き上げる。

- ダラダラと仕掛けを垂らしたままにすると、他の人と絡む原因になる。

安全対策(ライフジャケット、子供連れの場合の注意点)

堤防は一見安全に見えますが、実は落水事故やケガのリスクがあります。特に子供連れの場合は、安全対策をしっかり行いましょう。

- ライフジャケットを着用する

- 足場が悪い堤防や、高さがある場所では必ずライフジャケットを着る。

- 子供には浮力のあるライフジャケットを着せ、目を離さないようにする。

- 滑りやすい場所に注意する

- 堤防はコケや海藻が生えていて滑りやすい場所が多い。

- 濡れた堤防の上を歩くときは、滑りにくい靴(フェルトソールやスパイク付きの靴)を履く。

- 堤防の端に立たない

- 波が高い日や風が強い日は、堤防の端に立つと波にさらわれる危険がある。

- 特に夜釣りでは、転落に気づかれにくいため、より注意が必要。

- 仕掛けや針でケガをしないようにする

- サビキ仕掛けは針が複数あるため、扱い方を誤ると指に刺さることがある。

- 仕掛けをセットするときや外すときは、周囲に人がいないか確認しながら作業する。

まとめ

サビキ釣りは、初心者でも簡単に楽しめる堤防釣りの王道スタイルです。アジやイワシが次々と釣れる爽快感、家族や友人とワイワイ楽しめる手軽さ、そして釣った魚を美味しく味わう喜びなど、これらすべてが詰まったある意味、最高の釣り方です。釣果を伸ばすためのコツやマナーを意識するだけで、より快適で充実した釣り時間を過ごすことができます。季節や時間帯を選び、道具をしっかり準備すれば、きっと素晴らしい釣果が得られるはずです!

コメント